如果在一个拆字游戏中,请你将“学”拆去上面的学字头变成“子”是比较容易的,但如果拆去学子头上面的左右两点,将“学”变成“字”就不那么容易,为什么同样都是很熟悉的汉字,两种拆解方法的难度会有明显不同?这是因为我们是以组块(chunk)为基本单元来感知和识别信息的。以汉字为例,偏旁部首就是汉字识别的基本组块,因而人们很容易就能在部首水平上拆解和重构汉字,但如果拆解发生在部首水平之下(如拆去“学”上面的左右两点使之变成“字”)就会变得困难。正是利用了汉字认知的这一特性,中国科学院心理健康实验室的罗劲课题组研究了顿悟与创造性思维的一种重要方式——组块破解——是如何在脑内的不同视觉信息加工通路中协同实现的。

心理学家早就发现,人的信息加工能力是很有限的,一般而言,我们只能同时在头脑中保持或加工5-9个单位的信息,那么,我们为什么能在有限的短时工作记忆容量条件下表现出如此高效的认知效能?这是由于借助了“组块化”过程,我们能将一系列相关的信息及其处理流程连接和压缩在一个组块化程序中整个地加以批次性的处理,比如,象棋大师头脑中有许多关于棋局的“组块”可供其灵活提取和运用,这使他们甚至有可能同时和许多人从容对弈。尽管“组块”极大地提高人们的信息加工能力,但它同时也有可能成为我们思维的障碍。上世纪八十年代,美国心理学家Ohlsson提出“组块破解”(即:将已建立的认知组块破解和还原为更加基本的成分或要素)是顿悟和创造性思维实现的重要途径之一。事实上,“组块破解”不但是在视觉创意,甚至是在一些重要技术革命中都发挥着作用,例如活字排版印刷和分工流水生产线的发明,在某种意义上都需要人们摆脱将一页书或者一件物品(如缝衣针)的制造过程看作一个整体(即组块)的心理定势、并将它们拆解和还原为更加基本的元素而加以重新组合(即组块破解)才有可能产生。尽管现代认知心理学领域普遍认为组块破解是创造性顿悟的基本形式之一并在各类常见的认知心理学教材都予以介绍,但由于没有适合的实验材料和设计,人们对于组块破解的脑认知机理一直都不清楚,直到2006年罗劲博士想到可以采用具有中国特色的汉字拆字任务,才有效地解决了这个难题,首次揭示了顿悟式的组块破解的脑认知机理。

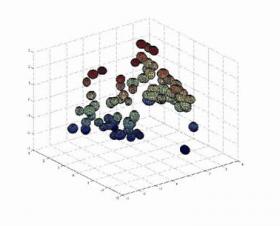

而在这次的这项研究中,罗劲博士所关注的是组块破解如何在脑内的不同视觉信息加工通路中协同实现的问题。科学研究已经证实,在脑中存在着一条腹侧what通路和一条背侧where 通路共同对传入的视觉信息进行处理。其中腹侧what通路从位于枕叶的视觉区域传向颞叶方向,它的功能是回答所看到的对象“是什么?”的问题;而背侧where通路则从视觉区传向顶叶方向,负责回答所看到的对象“在哪里?”这个问题。罗劲博士的课题组利用基于功能性核磁共振成像(fMRI)数据的动态因果模型(dynamic causal modeling, DCM)分析技术,研究了人们在做顿悟性拆字难题(如从“学”中拆解出“字”、从“四”中拆出“匹”、从“发”中拆出“友”、从“处”中拆出“外”)时脑内腹侧what通路和背侧where通路的功能连接变化。结果发现:顿悟的组块破解任务不但使what通路和where通路的调控连接都明显增强,而且使what通路终端到where通路终端之间的调控连接也明显增强。这说明了顿悟式的组块破解与视觉创意的实现需要脑内负责视觉信息加工的what通路和where通路的高度协同才能得以实现。

事实上,关于创造性的组块破解过程,在我国古人早就有过论述,唐代的青原惟信曾形象地将其比喻为三个境界:第一是“见山是山,见水是水”,第二是“见山不是山,见水不是水”,第三是“见山只是山,见水只是水”。其中的山与水,相当于认知心理学所说的组块,而“见山不是山”以及“见山只是山”则相当于组块破解以及破解后的认知状态。从某种意义上讲,利用汉字拆字游戏研究组块破解如何在脑内不同的视觉信息加工通路中协同实现,也是对我国传统文化智慧的一种具象化的阐释。也许,对于“见山不是山”这则著名中国文化公案,现在我们可以依据新的认知神经科学发现反问一句:“山是什么?水又是什么?山在哪里?水又在哪里?”

(Wu QY, Wu LL, Luo J*. Effective connectivity of dorsal and ventral visual pathways in chunk decomposition. SCIENCE CHINA Life Sciences, December 2010, Vol.53, No.12: 1474–1482.)

人脑在执行顿悟性的组块破解任务时背、腹侧通路调控连接增强的示意图. 箭头表示了在完成组块破解任务时,视觉信息加工的腹侧(what)通路、背侧(where)通路以及腹侧通路终端到背侧通路终端之间的调控连接都明显增强。

www.nmgpsy.com内蒙古心理网