具身交互主体性:神经的审视*

(绍兴文理学院学系浙江绍兴 312000)

Neurophenomenological Perspective on Embodied Intersubjectivity

一 传统现象学视角下交互主体性的身体性基础

对于现象学的交互主体性或主体间性(intersubjectivity)思想如何克服笛卡尔主义留下的他心(other minds)难题,或许索克拉夫斯基(R. Sokolowski)的概括最为精确:“我们不仅把世界理解成被给予他人的;我们也能转向这些他人,并且把他们经验成与我们自己相像的,经验成显露的接受者,他们能够回应我的辨识,并且把我们看成是与他们自己相像的”[1]。通过胡塞尔、、梅洛-庞蒂和萨特等的努力,交互主体性学说通过将“客观他人”(objectualother)转换为“另一个”(another self),从而成功地将我-他的主客两分矛盾转化为主体间的互动问题。而在整个现象学传统中,“身体”(body)在论证交互主体性的可能性与实现途径上具有重要意义。早在胡塞尔的《纯粹现象学和现象学哲学的观念》(第一卷)中就谈到活生生的身体(lived body, Leib)是任何感知,包括对他人感知的结构基础。身体是具有一个与我一样但又在彼处的主体或自我的躯体(Körper),而后者仅仅是纯粹的物理构件[2]。当代现象学家扎哈维(D. Zahavi)进一步指出,现象学的身体既不作为纯粹的主体也不作为纯粹的客体而存在,而是以一种超越这两种可能性的方式存在[3]。这意味着身体的内涵具备了贯通自我与他人经验共享的可能性。

对此,胡塞尔作了如下论证,“我的身体作为一种内在状态、一种意志的结构、一种感受维度而被给予我,但它也作为一种视觉和触觉上显现出的外部状态而被给予。活生生的身体之内在性(inwardness)与身体之外在性(externality)之间有何关联?在触碰某人自己的身体和其他东西——无论那是一个无生命的事物还是另一个人的身体——之间所具有的重大区别恰在于它暗示出一种“双重感觉”(double-sensation)。它呈现给我们的是一种两可的假设,手起到了两种作用,触碰或者被触碰[4]。因此,胡塞尔认为,“我自己身体上的自身体验具有显著的在自身性(ipseity)和他异性(alterity)间交互作用的特点。当我的左手碰到右手时候,我正在以一种特定的样式体验自身,在其中预备了他人体验我以及体验他人的方式”[5];“我们的身体作为我们感知的感觉主体和被感觉客体的双重特性使得其他个体成为可理解的人”[6]。在此基础上,梅洛-庞蒂又论证了现象学身体的另一层含义。他主张在我们产生自我与他人、自为与他为之前,我们实际上已经处在一种“共在”(co-existence)之中。这就是所谓的“处境中的自我”(self in situation),即主体本然就是在处境(包括他人)中存在的。处境蕴含着外部物理世界和社会情境中的构成因素,而其中最为核心的便是自我与他人身体的共在[7]。这样一来,梅洛-庞蒂就实现了将“处境中的我”转化为“处境中的身体”。因此,交互主体性正是在这两层现象学身体的含义中得以展示并实现的。

二 神经现象学具身立场对交互主体性的启示

上世纪90年代中期,伴随科学的蓬勃发展,现象学的自然化运动(naturalising ofphenomenology)逐渐成为研究意识经验的新趋向之一[8]。自然化的现象学一方面强调利用的方法来探索意识经验的现象特征,另一方面也希望借鉴现象学的认识论假设来指导具体的神经科学实验。其中,最具代表性的就是1996年由智利生物学家瓦雷拉(F. Varela)的神经现象学(Neurophenomenology)方案。神经现象学的工作假设是将第一人称的现象学描述与第三人称的神经科学方法结合起来,使得“经验结构的现象学解释与它们在认知科学中的对应部分通过互惠约束(reciprocal constraint)而彼此关联在一起”[9]。为此,神经现象学首先论证了有机体的意识经验具有具身化(embodiment)的特征,所谓具身(embodied)主要包含两层意蕴:(1)认知依赖于身体的各种体验,这些体验源于身体的各种感官运动能力;(2)这些单一的感觉运动能力嵌入到一个更具包容性的生物、心理和文化背景中[10]。简言之,我们的意识经验寓于身体并通过其展现出来,而身体又寓于社会化的情境并通过其展现出来。因此,神经现象学具身立场的两重意蕴与传统现象学身体概念是一脉相承的。

虽然神经现象学的主张最初是为了应对查默斯(D. Chalmers)的“意识困难问题”,但是从上述具身立场中,我们不难发现,神经现象学旨在揭示存在一种超越主/客二元性的意识经验。“现象学态度的独创性之一在于其并不寻求主观对立于客观,而是超越对它们基础关联造成的分裂。现象学还原让我们迅速明白:意识与超越它本身的东西(按胡塞尔术语,它是先验的[transcendental])不可分离地关联在一起。意识并不是某种私人的内部的事件,它最终是一种与外部的、非意识的世界同类的存在。首先,现象学研究并不是我的‘私人旅行’,因为通过交互主体性的确证,它注定是为他人的。”[11]因此,这种超越主客两分的意识经验并非单纯存在于个体水平之上,对于主体间的经验理解与共享也同样适用。但是,真正在神经现象学方案下探索交互主体性主体的尝试却因为瓦雷拉的英年早逝而耽搁下来[12]。

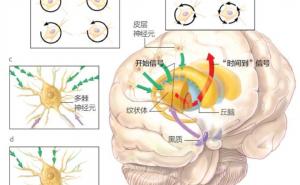

2005年,意大利神经科学家加勒斯(V. Gallese)发表了《具身模仿:从神经元到现象体验》一文,首次在神经现象学视角下考察了人际(interpersonal relations)中自我与他人的经验分享是如何实现的。加勒斯首先分析了人类镜像神经系统(mirror neuron system)的活动特征,实验证明该系统在自我执行动作或者观察他人执行相关动作都会被激活,并且在人类的模仿(imitation)、(empathy)、意图共鸣(intentionalattunement)与语言理解过程中扮演重要角色。因此,镜像神经系统是调节、理解并共享我-他经验的神经机制。这种经由我-他身体图式(body-schema)自发启动镜像神经系统活动,从而实现我-他间“无中介的共鸣”(unmediated resonance)的模式被称之为“具身模仿”(embodied simulation)[13]。进而,加勒斯将镜像神经系统与现象学的身体主题联系起来——“使得其他自主者(agents)[14]。变得可理解的原因在于身体没有仅仅被经验为一种物质性的客体(躯体),而是被视为了活生生的身体,当前的神经科学研究显示‘躯体’(大脑-身体系统)可以阐明身体(活生生的身体经验),而后者是前者的鲜活表达”[15]。因此,我们的身体同时被感知为一个外在对象和一个产生经验的主体基架——它位于与组成躯体基质一样的那个结构中,这个躯体赋予我们体验自我状态并模拟他人感觉的能力。最终,加勒斯认为通过这种具身模仿化的共享神经状态方式,并且遵从相同大脑功能的不同身体能感觉到这种共享,从而在将“客观他人”转变成“另一个自我”的过程中实现交互主体性[16]。

然而,在日常生活情境中,虽然许多时候我-他经验分享的确是可以在状态下就可以自动完成的(比如对他人面部表情、身体姿势等的理解),但是还存在着大量相对复杂的情境(比如对他人心理状态的评价、预期、推理或信念的共鸣等),在这些复杂情境中,我-他经验的分享往往是在意识状态下基于逻辑与规则的推理而实现的。为此,现象学家与认知科学家加拉格尔(S.Gallagher)指出要论证交互主体性的具身特征,则需要先对其进行必要的结构区分。

三 交互主体性的两种形态与实现方式

加拉格尔将交互主体性区分为三种:原初的交互主体性(primary intersubjectivity)、次级交互主体性(secondary intersubjectivity)以及叙事能力(narrative competency)。前两者与后者分别对应“前理论的交互主体性”(pre-theoretical intersubjectivity)与“理论的交互主体性”(theoretical intersubjectivity)。加拉格尔认为这两种交互主体性的形式分别具有个体发生学(ontogeny)与普遍性上的双重意义。它们不仅分布在个体发展的不同纵向阶段,同时也分布于正常发展的个体身上[17]。从个体发生学上来看,所谓前理论交互主体性是指出生至3岁之前与他人的经验互动形式。从最初新生儿在模仿行为中通过一种整合感官-运动系统的内在身体图式而自动完成自我-他经验的直接对接,到9个月之后形成一种共享注意机制(shared attention mechanism),与他人的互动开始与他们此时此刻的社会情境、与那些可被他人分享的物体和事件关联起来了。而作为理论交互主体性的叙事能力则主要指3岁以后的儿童发展出一种用来捕获交互主体性互动、动机与理由的叙事实践[18]。这种实践主要基于一种理论形态的推理机制。从一般意义上来看,加拉格尔认为即便是就成人的成熟交互主体性而言,前理论交互主体性在所有面对面的交互主体性体验中均有别于理论交互主体性,而且前者较之后者处于一种更原初的地位上[19]。

然而,加拉格尔虽然指出了交互主体性的某些具身特征,并在本体论层面上将其区分为理论与前理论两种形态,但是按照神经现象学的理解,具身并非仅仅作为一种认知的本体论承诺(ontologicalcommitments),而且还应被视作一种认知过程的基本实现方式,而且后者最终促成了前者的涌现(emergence)。因此,要想进一步论证上述两种交互主体性形态是否统一于一种具身的立场,有必要对两者实现方式的具身特征进行考察。为此,神经现象学借鉴了萨特在研究自我意识时所使用的一对的概念:“前反思”(pre-reflective)与“反思”(reflective)[20]。萨特认为前者可以独立于后者而存在,是后者的前提,所以具有优先性,而反思是一个疏离自我与对象化体验的过程:“反思一点也不比被反思的意识更优越,并非反思向自己揭示出被反思的意识。恰恰相反,正是非反思的意识使反思成为可能:有一种反思前的我思(cogito)成为笛卡儿我思的条件”[21]。例如,当我在聚精会神地阅读一篇小说,我显然并没有将注意集中在我自己或阅读活动上(前反思的),而是集中在所阅读的小说中(反思的),若某人打断了我的阅读并问在干什么,我会立刻回答他我正在阅读。但作为回答该问题的基础的自我意识却并非恰是在那一刻才得到的,而是始终对我显现着的关于自我的意识。换言之,正是前反思层面上潜在于个人的觉知(subpersonal awareness)到自己的经验,反思层面上才能以疏离自我与对象化体验的方式确定这些经验的内容[22]。因此,一方面,按照胡塞尔的理解,反思是一种被奠基(founding)以及派生的自身觉知形式[23],梅洛-庞蒂也明确地将前反思与反思视作“奠基关系”(relationship of founding, Fundierungsverhältnis),后者是被前者奠基的[24]。另一方面,无论从个体发生学还是一般意义上而言,前反思与反思这对概念可以被引入到交互主体性的探讨中,并对应成为前理论与理论交互主体性的具体实现方式。

接下来,我们将结合神经现象学具身立场的两层意蕴来论证作为两种交互主体性实现方式的前反思与反思都具有具身的特征:(1)作为一种超越主客两分的现象学身体是如何影响并实现交互主体性的;(2)现象学的身体又是如何嵌入到社会情境的方式影响并实现交互主体性的。进而论证两种交互主体性实现方式间及其类型间的奠基关系。

1. 前理论交互主体性的具身前反思特征

我们将前理论交互主体性的实现方式描述为是具身前反思的(embodied pre-reflective),并仍然沿着加拉格尔的理解与神经现象学的两种具身立场来论证这种具身前反思的特征。从个体发生学的角度,早在梅洛-庞蒂的《知觉现象学》中就曾提醒我们注意到:倘若一个成人将一个15个月的婴儿的手指放在自己的牙齿间并装作想要咬它,婴儿便会张开自己的嘴[25]。梅洛-庞蒂由此联想到婴儿或许能够跨越他人身体之视觉显现(appearance)和自己身体之本体感受(proprioception)显相间的鸿沟,将自己能感受到的但却看不见的嘴之经验,与他人看的见却感受不到的嘴之经验有效的联结起来。婴儿的身体图式具有一种超越通道(transmodel)的敞开性,这使得他无需推理就能够直接理解并模仿他人。我们认为这证明了自我与他人的关系在生命一开始便已建立,即便此时成熟的反思性的自我意识主体尚未形成。婴儿还是可以通过与他人通过身体的相似性来共享这一空间,最终使得成人身体所占据的空间和婴儿身体所占据的空间共同嵌入到了一个混合的共享空间,而镜像神经系统正是在这种我-他经验分享的过程中形成并发育起来的。在一般意义上,加勒斯指出即便是成人,对于他人身体感知的能力同样是嵌入到一个共享的、有意义的人际空间之中的,加勒斯称之为“共享的杂多”(shared manifold)[26]。在“共享的杂多”中,通过镜像神经系统活动启动的具身模仿使得某些他人的经验能在瞬时就被我们理解,并最终实现两个具身主体间前反思的共鸣。

近期,艾文纳提(A. Avenanti)等对共情的研究论证了身体在共享簇中扮演的角色以及共享簇的前反思特征。他们让被试观看用针刺入他人的手/脚、以及非肉身客体(noncorporeal objects)(如西红柿)相似部位的视频剪辑,然后使用经颅磁刺激(TMS)记录被试手/脚部肌肉的皮层髓质的运动变化,结果发现在观看用针刺入他人的手/脚视频时,被试自身运动诱发电位值下降,这种抑制意味着被试对他人疼痛的体验已经超越了的层面,直接影响了肌肉的运动,即所谓“镜像匹配”(mirror-matching)效应。而在观察针刺入西红柿的情境下,被试的运动诱发电位值没有变化。此外,被试在评估他人所承受的疼痛提高时他们的肌肉虽然表现出更强的兴奋性,但他们并没有意识到的不愉快程度与肌肉兴奋程度间的关系[27]。这个研究很好地揭示了,首先,肉身作为联系我-他经验分享的纽带直接影响并实现前理论交互主体性,其次,这种以身体为基础的前理论交互主体性具有前反思的特征,艾文纳提等称之为自动化的具身化(automatic embodiment)。

亚科波尼(M. Iacoboni)等用一个精巧的脑成像实验进一步验证了嵌入到社会情境中的身体是如何实现“共享簇”的。他们让被试看一些包含三组场景的视频,(1)一双手握住一个杯子,没有任何背景,这个人握住杯子后想干什么并没有显示出来。(2)桌上有茶壶、饼干、杯子等。其中又包括两种情境,一种情境是餐具摆放整齐,食物保留完整,与之对照的是餐具摆放狼藉,食物所剩无几。(2)中均没有出现手的动作,只有情境。(3)将(1)、(2)中执行的动作嵌入到情境中,被试看到一双手在上述两种场景下握住杯子。实验的假设是:如果情境与镜像神经系统的活动无关,那么在上述三种场景下镜像神经系统的活动应该一致。如果是情境激活镜像神经系统,那么较之(1),(2)与(3)中镜像神经系统的激活水平更高。实验结果证实了以上假设。并且研究发现,(2)中镜像神经系统的激活水平比(3)更高[28]。这说明不仅情境信息的存在与否,而且相似的情境信息的细微差异均会对镜像神经系统活动产生影响。因此,无论是从发生学还是一般意义上来讲,嵌入到社会情境的现象学身体都影响并实现了前理论交互主体性,而且这种交互主体性是前反思的。

2. 理论交互主体性的具身反思特征

加拉格尔将理论交互主体性视为成熟的交互主体性,这种成熟同样涉及到个体发生学和一般意义两个层次。然而,我们认为虽然理论交互主体性的实现方式具有反思特征,但这种反思依旧体现了神经现象学具身立场的双重意蕴。来自具身社会认知(embodied social cognition)的大量实验有力地佐证了其具身反思的第一层意蕴。以作为反思形式的自我判断为例,杜瓦尔(S. Duval)和维克伦德(R. Wicklund)的实验发现,当被试坐在镜子之前时会做出不同的自我判断,因为镜子的作用就是提醒自我别人正在看自己[29]。在这个实验中镜子将被试自我判断时采用的“第一人称视角”转换为“第三人称视角”,使其倾向于以一种典型的观察者方式来评价他们自己的行为。又如,以作为反思形式的对他人的判断为例,詹金斯(A. Jenkins)等向被试呈现与他们长的相似或不相似的人的照片和描述(前反思),并让被试回答一系列问题,最后让他们推测这些假想人的反应(反思),同时使用功能性磁共振技术(fMRI)扫描被试的大脑活动。结果显示,当判断与自己相似的人的看法时,被试的腹内侧前额皮层(vMPFC)被显著激活了(该区域与自己考虑该问题时激活的区域一致);而当判断与自己不相似的人的看法时,该皮层并没有表现出活动迹象。并且当感觉他人与自己越相像时,个体倾向于对他人产生更多的共情作用[30]。这一结果显示,当我们判断与我们相似的人的想法时,动用的是考虑我们自己时所用的大脑区域,即判断别人态度的方式依赖于我们感觉自己与他们在身体上的相似程度。

那么现象学的身体又是如何以嵌入到社会情境的方式影响并实现理论交互主体性的呢?汉密尔顿(A. Hamilton)等的实验揭示以具身反思方式实现理论交互主体性的过程。他们要求被试对表演者所举箱子的重量进行判断(反思),与此同时,要求被试自己去举一个较重或较轻的箱子(前反思)。结果发现,当被试自己举了一个较轻的箱子的时候,他倾向于判断表演者的箱子比较重,而当被试自己举了一个较重的箱子时,他会认为表演者的箱子比较轻。这就说明被试自身动作的执行阻碍了观察到的相似他人动作的并行处理,并且在这里相似身体动作的表演影响了被试对于感知觉做出正确判断的能力,而不是对于感知觉判断起促进作用[31]。

因此,在我-他经验分享的过程中,即便是反思形式实现的理论交互主体性,也依旧是借助嵌入到社会情境之中的身体并直接受其影响的。并且从上述实验中可以发现,虽然反思是一种实现交互主体性的成熟的方式,但是发生过程中明显受到了作为自身觉知形式存在的前反思的影响与制约。

四 前理论交互主体性对理论交互主体性的“奠基”意义

综上,我们论证了无论是前理论抑或理论交互主体性,虽然在实现方式上存在前反思/反思的差异,但是这两种实现方式均呈现了神经现象学具身立场的双重意蕴,因此可以将其统称为“具身交互主体性”(embodied intersubjectivity)。那么,在复杂的人际互动与我-他经验分享过程中,两者之间的关系又如何呢?或许对这个问题的回答,同样需要回到对交互主体性两种实现方式关系的辨析中。胡塞尔的思考可以给予我们启示:“因为当我在陌生身体上经验到了与我的身体类似的动作、行为、表情,而我又知道我的这些动作、行为、表情恰恰是因我的自我支配着我的身体时,那么通过结对联想(Paarungsassoziation),他人与我的躯体在现象上使我经验到了一个他我”[32]。但是,“只有在我原真领域内把在那里的躯体与我的躯体结合起来的类似性,才能够为把前一个身体当作另一个身体的类比化把握提供动机的基础”,而“这也许是一种特定的类同化的统觉……这种统觉并不是推论,也不是思维活动……当我们在其中一眼就能立义到并感知地把握到原先被给予的对象”[33]。在这里胡塞尔明确地指出了实现交互主体性的两种途径:结对联想与统觉(apperzeption)。并且,统觉可以被视作前反思的,而结对联想是反思的,前者对后者是奠基的。那么,对交互主体性而言,实现方式的奠基关系又是如何决定本体论意义上的类型间的奠基关系呢?

从中的“变色龙效应”(Chameleon Effect)中我们可以得到一些启示。查朗特(T.Chartrand)与巴格(J. Bargh)的行为实验发现,当被试和实验人员正常交谈时,其中有些实验人员会模仿被试摸脸或抖腿等动作(具身前反思),另一些则不会,并且在整个交流过程中被试都没有察觉到模仿行为的存在。接下来,让被试对实验人员的喜爱及彼此间的互动的顺利程度作出评价(具身反思)。结果发现,首先,实验人员适当地增加摸脸或抖腿的次数会显著增加被试相应行为(前理论交互主体性)的次数,其次,当被试被模仿时,其对交流对象及其互动的顺利程度的正面评价(理论交互主体性)显著提高[34]。这个实验清晰地揭示了在交互主体性的实现过程中,前反思的方式影响并决定反思的方式,且两者都受到嵌入社会情境中的身体的影响。因此,我们认为以具身前反思方式实现的前理论交互主体具有现象学意义上的“奠基”(foundational)地位,而以具身反思方式实现的理论交互主体性则是“被奠基”(founded)的,并且后者是通过前者涌现出来的。

注释

[1] 索克拉夫斯基, R: 《现象学导论》, 高秉江, 张建华译, 武汉大学出版社, 2009, 第152页。

[2] [6] Husserl, E. Ideas pertaining to a purephenomenology and to a phenomenological philosophy second book: Studies in thephenomenology of constitution.Dordrecht:Kluwer Academic Publishers, 1989, p. 57, p. 64.

[3] [4] [5] [22] 扎哈维, D: 《主体性和自身性——对第一人称视角的探究》, 蔡文菁译, 上海译文出版社,2008, 第204页; 第199页, 第200页, 第59页。

[7] [24] [25] 梅洛-庞蒂, M: 《知觉现象学》, 姜志辉译, 商务印书馆, 2005, 第494页, 第443页。

[8]虽然正式拉开现象学自然化运动序幕的是由现象学与认知科学家佩蒂托特(J. Petitot)等(1999)主编的《自然化的现象学:当代现象学与认知科学中的主题》(Naturalizing phenomenology: Issues incontemporary phenomenology and cognitive science)一书,但现象学与自然主义之间的联姻却由来已久,其源头甚至可以追溯至胡塞尔提出现象学哲学方案之前的“实验现象学”(experimental phenomenology)传统。该传统由歌德(J. Gothe)开创,主张通过实验演示与操作的方式来探索主观的感觉经验(如色觉),后被吸纳入科学心理学范畴,成为著名的“实验现象学心理学”(experimental phenomenological psychology)取向。其代表是德国的哥廷根学派(Göttingen School)与丹麦的哥本哈根学派(Copenhagen School)(扎哈维就深受该学派影响)。纵然由于二次大战导致世界心理学中心的转移与美国实用主义哲学的扩张,使得实验现象学逐渐式微,但在欧洲大陆,实验现象学的研究一直保持着旺盛的活力,并最终在上世纪90年代伴随认知科学的兴起与哲学的自然主义运动走向复兴。

[9] [11] Varela,F. Neurophenomenology: A methodological remedy to thehard problem. Journal ofConsciousness Studies, 1996, 3: 330-350.

[10] Varela, F., Thompson, E., & Rosch, E. The embodied mind: Cognitive science and human experience. Cambridge,MA: MIT Press, 1991, pp. 172-173.

[12] 瓦雷拉生前似乎更为关注主体水平上的意识经验如何体现出“具身化”(embodiment),而始终没有对交互主体性的具身化进行过论证。直至瓦雷拉去世后,受加勒斯等的影响,原先瓦雷拉团队中的核心成员汤普森(E. Thompson)才开始关注交互主体性的具身化问题。详见陈巍等《心智科学时代的“赫尔墨斯”:弗朗西斯科·瓦雷斯》,《自然辩证法通讯》2012年第2期;Thompson, E. Mindin life: Biology, phenomenology, and the sciences of mind. Cambridge, MA:The MIT Press, 2007.

[13] [16] [23] Gallese, V. Embodied simulation: Fromneurons to phenomenal experience. Phenomenology and the CognitiveSciences,2005, 4(1): 23-48.

[14] “agent”这个术语在当代认知科学与心灵哲学中具有重要地位,其概指能独立行动并按照自己的自由意志作出选择的个体。与之对应的“agency”则主要意指个体能按自己自由意志活动与选择的能力。该术语目前存在多种译法,如“智能体”(俞文伟等, 2009)、“施动者”(蔡文菁, 2008)、“行动者”(李恒威, 2010)等,甚至有学者直接将其翻译为“我”(钟沛君, 2011)。我们认为,按照其最初的内涵,“自主性”(agency)应该是“agent”的核心,故尝试将其译为“自主体”。

[15] Gallese, V. Embodied simulation and its role in intersubjectivity. In: T.Fuchs, H. C. Sattel,P. Henningsen (Eds.). The embodied self: Dimensions,coherence and disorders. Stuttgart: Schattauer, 2010, p. 83.

[17] [18] [24] Gallagher,S. Two problems ofintersubjectivity. Journal of Consciousness Studies, 2009, 16(6-8): 289-308.

[20] Legran, D. Pre-reflective self-as-subject from experientialand empirical perspectives. Consciousnessand Cognition, 2007, 16 (3): 583-599.

[21] 萨特, J.-P: 《存在与虚无》, 陈宣良等译, 杜小真校. 三联书店, 2007, 第11页。

[26] Gallese, V., & Sinigaglia, C. How the body in actionshapes the self. Journal of ConsciousnessStudies, 2011, 18: 117-143.

[27] Avenanti,A., Bueti, D., Galati, G., et al. Transcranial magnetic stimulationhighlights the sensorimotor side of empathy for pain. Nature Neuroscience, 2005, 8: 955-960.

[28] Iacoboni, M., Molnar-Szakacs, I., Gallese V., et al. Intentions of others with one’sown mirror neuron system. PLoS Biology,2005, 3: 529-535.

[29]Duval, S., & Wicklund, R. A. Effects of objectiveself-awareness on attributionof causality. Journal of Experimental SocialPsychology, 1973, 9: 17-31.

[30] Jenkins, A. C., Macrae, C. N., & Mitchell, J. P.Repetition suppression of ventromedial prefrontal activity during judgments ofself and others. Proceedings of the NationalAcademy of Sciences, 2008, 11: 4507-4512.

[31]Hamilton, A., Wolpert, D., &Frith, U. Your own action influences how you perceiveanother person’saction. Current Biology, 2004, 14:493-498.

[32]胡塞尔, E: 《笛卡尔式的沉思》, 张廷国译, 中国城市出版社, 2002,第163-164页。

[33] 胡塞尔, E: 《生活世界现象学》, 黑尔德编, 倪梁康, 张廷国译,上海译文出版社, 2005, 第178页。

[34] Chartrand, T. L., & Bargh, J. A. The chameleoneffect: The perception-behavior link and social interaction. Journal of Personality and SocialPsychology, 1999, 76: 893-910.

www.nmgpsy.com内蒙古心理网