对新生儿的观察显示:情绪行为的种类是相当有限的。他们感到不安、或者需要食物和关注时会哭并流露出不快。他们看上去很好奇地注视着他们世界中的事物和人。他们像在听声音、看物体,并对痒痒的感觉作出反应。而且,他们似乎表现出积极的情绪,比如高兴和满意。当他们被喂食、抱起或者换上新衣服的时候,他们的姿势会放松,流露出笑容和满意。虽然他们表现出大量的肢体甚至面部表情,但是这些个别情绪的种类却相当有限。然而,在几个月内,更确切地说,在生命的3岁末,同样一批却表现出非常丰富的情绪。事实上,到这个年龄,儿童已经获得了成人丰富的情绪(Lewis, 1992b)。在这三年里,人类情绪的表现和维度从外部行为图示发展为内部感觉,并从有限的少数类别发展为高度分化的丰富类别。为了理解这个高速发展的过程,我们必须思考一系列可以详细清晰地认识这个发展阶段的问题。因此,将要讨论的第一个问题,就是情绪特征的拓扑结构。关于这些特征发展的讨论也包含在内。最后,我们将会讨论情绪在生命头三年的发展顺序。

一、情绪的拓扑结构

要讨论情绪研究中的发展因素,首先要弄清楚我们所指的“情绪”(emotion)是什么。“情绪”,就像“”(cognition)这个词一样,指向一系列诱发因子、行为、状态和体验。如果我们不分清情绪的这些特征,对这些情绪以及发展的研究就会很困难。例如,Zajonc (1980)——以及更近的Barrett(见本卷Lindquist & Barrett, 第34章)和Niedenthal (见本卷第36章)——认为情绪的产生独立于认知,而Lazarus(1982)认为情绪需要认知的参与。我们可以看出,Zajonc和Lazarus在讨论不同的情绪特征。因此,他们能够在不危及自己论断的前提下站到完全不同的位置。这个原因非常简单:我们都可以看到,他们其中一位把情绪作为可能与行为图示和环境因素相联系的状态,而另一位则把情绪看作体验。

1. 情绪诱发因子

情绪的发生必须要刺激事件——我将称之为“情绪诱发因子”——引发机体状态的改变。机体状态可以是一个观念的改变,或者是心理状态的改变。诱发事件可以既可以是外界刺激也可以是内部刺激。外界诱发事件可以是非社会性的(例如:大的声音)或者社会性的(例如:与心爱的人分离)。内部诱发事件包括从特定生理状态到复杂认知活动的改变。由于识别和操纵内部诱发事件明显比外部诱发事件困难,所以毫无疑问大量研究着眼于外部刺激;也就是说,尝试确定究竟哪些诱发事件的特征引发了情绪。

明确情绪诱发因子的主要问题在于并非所有的刺激都是情绪诱发因子。例如,一股冷风会导致体温降低并引发颤抖,但是人们并不认为这是情绪事件。总的来讲,我们使用“常识”(common sense)来决定一个事件是否是情绪诱发因子。因此,举例来讲,陌生人的接近和视崖实验通常用来作为引发恐惧的诱发因子。熟悉的家长的接近不会用来引发恐惧,而是作为测量快乐或开心的诱发因子。我们用作诱发特定情绪的事件来自于日常经验。不幸地是,这些经验可能不准确。就像在对恐惧的研究中,并非所有孩子都在陌生人接近时表现出恐惧(Lewis & Rosenblum,1974)。

当我们试图测量情绪事件引发的生理反应时,诱发因子性质的问题变得更为严重。比如,在呈现恐怖和测量它引发的生理反应时,人们假定这个诱发因子是恐怖的。因而生理表现出的特征就被看作是对恐惧的反应。当要求被试回答诱发因子的性质以及产生的情绪时,总会发生如下两种情况:(1)他们并没有产生预期的诱发情绪,(2)他们产生了一系列不同的情绪反应。例如,Scwartz和Weinberger(1980)询问被试对一系列不同事件的情绪反应后发现他们对同一诱发因子产生了不同的情绪。同样,我和我的一位同事让成人报告他们对某些诱发因子——如参加孩子婚礼或父母葬礼——的情绪反应时发现:他们的反映不同,情绪也不同(Lewis & Michalson, 1983)。类似研究表明:除了日常经历,我们关于情绪诱发因子的性质的认识非常有限。

从科学角度看,什么刺激事件会引起哪种情绪的信息很少,然而,在特定文化内,成人关于他们对特定刺激事件应该表现出何种情绪反应形成了共识。因此,在朋友父母死亡时,我们可以预期其他人可能产生或者希望表现的情绪。对相应刺激情景下的情绪(“真实”情绪或者仅仅是表演)的脚本研究表明:对情绪诱发因子和相应情绪的知识是后天习得的。考虑到这个主题(见Harris,1989;Lewis,1989),儿童这方面知识获得的资料表示儿童在10岁时已经对相应刺激诱发因子下应该产生哪种情绪有很好的认识。小到3-5岁的儿童已经具备了正确回答哪种情绪表达与特定故事情景(包括在生日聚会上收到礼物、在杂货店和妈妈走失、跌倒并摔伤)相符合的能力——也就是说,与成人对相应情绪脚本的回答一致。(Lewis,1989)。对儿童而言,学习文化与什么相适应很重要,因此他们获得这些知识的时间也比较早。严重的儿童虐待会导致这方面能力的缺失(Pollak,Cicchetti,Hornung,& Reed, 2000)。这种知识的掌握并不必然产生与特定情境相一致的情绪。需要特别指出的是:特定刺激事件更容易引起一类情绪而不是其他情绪。情绪诱发因素可能与自动化过程一样,是儿童习得的行为方式。通过这种行为方式,特定事件可以引发特定情绪。

2. 情绪诱发因子的发展

诱发因子的发展问题引起了一个重要问题:情绪(状态、体验和表达)和诱发因子之间的关系是什么?Darwin(1872/1965)支持生物进化论,认为情绪行为或行为图示是对特定事件(或诱发因子)的适应性反应。因此人们也许认为愤怒是目标受阻的结果,悲伤是丧失的结果,而恐惧是不确定或者失去控制的结果。Izard(1977)的原始情绪分化理论支持这种观点,虽然也许并没有严格的一一对应关系。为了验证这个观点,我和我的同事们(Bennett, Bendersky, & Lewis, 2005; Lewis, Hitchcock, & Sullivan, 2004; Lewis & Ramsay, 2005; Lewis, Ramsay, & Sullivan, 2006; Sullivan & Lewis, 2003)研究了4个月大婴儿的挫折反应。Darwin认为愤怒是进化形成的行为模式,可以让人类克服目标中的障碍。当我们研究的婴儿学习并习得了拉环看图的动作后,拉环将不能使图画出现(挫折或者目标阻碍)。在大量研究中,我们发现最经常与这种诱发因子链接的行为模式是愤怒的表情、牵拉动作的增加、植物神经系统反应的增加,而压力激素没有升高。有悲伤表情而不是愤怒表情的儿童拉环动作和ANS(植物神经系统)反应都没有增加,但是表现出显著的压力激素水平的提高。这些发现支持了Darwin的观点:情绪——行为模式——是进化形成的对特定事件(诱发因子)的适应性反应。

虽然关于目标受阻引发的愤怒研究清楚地揭示了诱发因子和行为模式间可能的先天性联系,这个联系是否真正存在还需要大量关于其他诱发因子的研究。困难在于清楚界定诱发因子的需要。这个问题不太容易解决,而Gibson(1960)在他45年前发表的关于刺激性质的论文上就表达了对这个问题的关心。除非能够清晰地界定诱发因子,否则我们依然很难理解情绪行为以及它的发展。

有一类诱发因子几乎没有发展的过程。在人的一生中,目标受阻都会引发愤怒。视觉对象的变形会导致惊奇和注意,也可能引发恐惧。食物总是作为饥饿生物体的积极诱发因子。

由此可以推断,一些有生物联系的事件可能产生特定的情绪状态。但是机体的发展事件也可能使这种看起来更自动化的诱发因子无法正常发挥作用。

对于有发展过程的诱发因子,支持诱发因子-反应联结的结构可能会发生变化。这种类型包括与反应有生理联系的诱发因子,也包括习得的与反应相连的诱发因子。例如,婴儿对陌生人的恐惧可能是生理联结的,因此随着时间的推移,支持诱发因子-反应连接的生物结构会损坏或者被经验改变,陌生人恐惧会降低。诱发因子和反应的习得性联结也可能受发展性变化的影响,因为新结构的形成或者旧结构的消失;比如,认知变化可以预测细内结构的形成。大量数据表明在恐惧唤醒中认知因素在调节各种诱发事件的影响中起着重要作用(见如Campos & Sternberg,1981;Feinman & Lewis, 19984)。这里将讨论几种认知过程,而且更多的讨论也可能加进来。这些能力非常重要,并为认知发展在恐惧诱发因子的发展中可能存在的调节作用提供了证据。首先,对诱发恐惧的影响很大。儿童必须能够识别和联想过去的可怕事件。医生的白大褂必须与疼痛连接才能引起恐惧,因此需要记忆能力。从认知期待方面看,伤害并不是恐惧诱发因子。事实上,对伤害的预期才可能具有唤起作用,而且特定情绪的产生还可能与有机体能否理解和控制这个事件有关(Lewis & Goldberg,1969)。一些无法控制的事件也可能引起恐惧(见Gunnar,1980)

回顾诱发因子的发展过程是一个复杂的任务。其他认知过程——分类、推理等等——也可能影响什么诱发因子产生哪种情绪反应的过程;例如,低于24个月的儿童在任务失败时会产生悲伤感,而比24个月大的儿童在悲伤的同时还可能产生羞愧或负罪感。同样的诱发因子是否会产生不同的情绪取决于孩子的认知能力。在儿童能够根据某种标准评价行为之前,成功地获得某个目标会产生愉悦感。一旦儿童能够评价后,成功产生的情绪则可能是骄傲(Lewis,1992b)。类似的研究提醒我们关于情绪诱发因子的几个问题:包括(1)特定诱发因子与特定情绪可能有自动化的生物适应性联系,而其他则是通过后天习得建立联系;(2)相同诱发因子产生不同情绪的程度有个体差异;(3)情绪诱发因子和情绪结果的关系会因特定个体的意义系统而不同。

3. 情绪状态

情绪状态是一种推断的结构。这些状态被定义为躯体或者神经生理活动的特定组合。情绪状态的发生不需要有机体对这些状态的知觉。个体的愤怒状态可能是特定诱发因子的结果,然而个体却可能没有意识到他们正处于愤怒状态。情绪状态可能涉及生理、躯体和声音的变化,也包括神经生理和荷尔蒙水平的变化。就像Darwin以及最近我(Lewis, 2005a;Lewis等,2006)已经讨论过,状态是一种包含了面部变化和生理反应的反应模式。

现有两种观点讨论到情绪状态。第一种观点认为状态与特定感受器相联系;确实,他们构成了这些感受器的激活(Izard 1977;Tomkins,1962,1963)。第二种观点认为情绪状态并不与特定感受器或刺激相联系,也不以特定变化存在;相反,他们是与特定认知相联系的一般反应倾向(Mandler,1975,1980;Ortony,Clore,& Collins, 1988; Schachter & Singer, 1962)。

第一种观点认为特定的情绪状态或行为模式有相应的生理基础并表现为特定的面部和肢体行为。情绪,例如愤怒、恐惧、悲伤或者开心和一些内部的特定状态有一对一的对应。从Darwin的早期形成观念(initial formation)以来,这种特定情绪状态观点就是我们坚信体验到的特定情绪和肢体功能之间存在一致性的基础(见本卷Niedenthal,第36章)。然而,除肢体和面部表情外,没有在成人中找到这种生理变化和情绪之间的一一对应。开发大脑功能的研究者(Davidon & Fox,1982;Nelson & Bosquet, 2000; Nelson & Bloom, 1997)以及研究特定ANS变化的研究者(Ekman,1989)发现了特定内部状态和特定情绪的对应。即使如此,特定状态存在的证据依然有限。

认知性的非状态理论较少研究内部状态和情绪的对应关系;而是把认知活动作为特定情绪的决定因素。不管是一般唤醒模型,如Schachter和Singer(1962)的模型,还是认知理论模型都有否定存在特定状态的根本倾向;相反,他们认为情绪发生是思维的结果(Elster,1999;Lazarus,2001;Ortony等,1988)。

一些被特定刺激诱发的情绪状态也可能存在。先天连结机制(innate releasing mechanisms, IRMs)认为在特定刺激事件下,动物会有恐惧反应。因此特定诱发因子和特定状态之间有直接的一致性。Watson(1919)认为婴儿有特定的诱发因子;降落感和响声会引发他们的恐惧。与之类似,连结理论支持者指出儿童会对照顾他们的客体表现出高兴或喜爱(Bowlby,1969)。动物和婴儿在目标受阻时都会愤怒。

另一方面,毫无疑问一些特定情绪只能由认知过程产生。特定诱发因子激发了某种认知过程,从而引起或产生特定情绪状态。这种情况下,认知是引起特定状态的必要条件,但却不是这个状态本身。想象一下羞愧的情绪,个体必须经历一定的认知过程才能产生羞愧。当人们用某种标准衡量他们的行为并发现他们失败了,才会产生羞愧感(Lewis,1992b和本卷第46章)。认知可以导致特定的情绪状态,并可能表现为特定的肢体行为。这种情况下,认知是情绪的诱发因子,是思维引发了情绪的产生。因此,情绪状态的产生有多种可能性:

1. 特定刺激事件可以自动化地引发一种情绪状态和行为模式——例如,动物看到捕食者会害怕(IRM)。

2. 认知评价过程可能引起某种情绪状态。这可能是自动化的——也就是说,对特定思维的行为模式。Darwin认为不自在(self-conscious)的情绪是由意识到他人对我们的看法引起的。我(Lewis,1992b)和Plutchik(1980)提倡用情绪唤起过程中认知活动的不同水平来区分不同的情绪状态。对降落的恐惧需要很少的认知参与,而羞愧需要很多的认知。

3. 另一种解释是,没有特定的情绪状态或行为模式,只有可以通过对周遭事件解释唤起的一般性唤起(Clore&Ortony,1991;Schachter & Singer,1962)。这个模型承认情绪状态的存在,但不承认有与之相连的特定行为模式。

清楚的是即使有特定的情绪状态,他们与情绪生活——情绪表达或情绪体验——的一致性可能很小。因此,个体相当可能拥有某种情绪状态,但是却意识不到、忽略甚至否认这种状态的存在。同样,我们可能有特定的情绪状态但选择不表达它。因此,当院长没有给我升职的时候,我可能对她很生气;但是我看到她的时候不会表达这种愤怒。所以,情绪状态的存在只是一种假设,它究竟是特定的、一般性的还是根本不存在需要进一步的研究证实。

如果我们相信情绪状态的存在,那么他们很可能是在神经生理或肢体活动水平上持续变化的暂时的行为模式。这种在神经生理和肢体活动水平上短暂持续的变化暗示着稳定的变化源的存在。因此,难以想象人们会清醒着却不在任何情绪状态或任何唤起水平。然而,由于情绪状态与情绪体验和表达之间没有必然的一致性,因此也没有理由断定我们能够意识到所处的情绪状态。这并不意味着这些状态没有影响我们的行为——只是这种影响不够明显(Lewis,1991)。

4. 情绪状态的发展

关于情绪状态的发展问题的讨论将要解决两个问题。第一个问题关系到不同情绪状态的性质以及产生的方式;第二个问题则关系到情绪状态一旦产生之后的发展路线。例如,如果情绪状态是特定的,就必须回答这些状态如何发展的问题。两种模型都成为可能。一个模型认为特定情绪状态源于发展过程。这种过程可以纯粹是成熟引起的;也可以是交互的,把生物有机体纳入环境中。第二个模型没有描述发展在特定情绪状态产生中的作用;而假定情绪状态是先天存在的。

第一个模型认为,婴儿出生时有两种基本状态或一种两级状态:消极或不高兴的状态和积极或者满足状态。随后的状态产生于这种基本两极化状态的分化。分化理论着眼于两级状态和一般唤起状态的调节。快乐的语气(hedonic tone)和唤起也许是产生特定情绪状态的必要方面。这种观点受到Bridge(1932)的推崇并被认为是分化的假设。这个理论也被其他人采纳,包括Spitz(1965),以及更近的Sroufe(1996)。

唤起和快乐的情调的结合如何分化为特定的情绪状态依然不明确。人们认为亲子交互作用和成熟都是分化过程的基础(Als,1975; Brazelton, Koslowski, & Main,1974; Sander, 1977)。婴儿状态的调节可能是导致分化的原因。虽然一些理论家强调生物比交互作用因素更多地决定了情绪的分化,但这两种因素的结合似乎最有可能。这种理论很有吸引力,但是特定情绪状态的发生依然没有实验支持。

一个更为简单的发展模型认为可以从纯粹的生物学视角看待分化。这个生物学模型可以把情绪从未分化到分化的过程解释为成熟的作用。根据这种观点(见Lewis & Michalson,1983),分化和所表现的分化情绪状态的速率是程序化的,有一定的生理时间表。在形态学中从一般向特定结构的分化是很常见的过程;因此也不能否认情绪发展中这种可能性的存在。情绪发展最有可能的解释就是情绪分化的产生是成熟、社会化和认知发展作用的结果。不管分化中经历了哪些过程,这个模型都具有发展性。

另一个模型认为一些分化的情绪状态在某种意义上是预设的,不需要进一步分化(Izard,1978)。他们在出生时就存在,即使他们到以后的发展阶段才显现出来。这种观点不同于分化模型,认为不同的情绪状态不是从原始的未分化状态发展而来,而是先天就以分化的形式存在。这种个别系统(discreet-system)模型认为特定的情绪状态以某种预设的顺序或者根据婴儿生活中的需要而发生。他们可能与其他结构同时发生,虽然与这些结构彼此独立。情绪系统主要根据生物指标发生作用。

这些不同的模型尝试解决Hume和Kant发现的经验和结构之间的知觉差异。一方面,经验产生结构(Hume,1739/1888)。另一方面,经验又被先天的结构所同化(Kant,1781/1958)。在情绪发展的研究中,问题在于情绪状态是否能够表现而且仅仅依赖于认知的发展,还是认知本身产生了情绪状态或结构。这种区分很好,但有重要的理论暗示性。在恐惧研究中可以看到这种区分:不考虑环境因素,一种恐惧状态与其他恐惧状态相同吗,或者恐惧状态会因为诱发因子的不同而不同?例如,巨响引起的恐惧状态与医生的白大褂和打针疼痛的联结引起的恐惧状态一样吗?情绪状态是依赖还是独立于特定认知呢?如果情绪状态是独立的,他们没有必要产生于认知过程。

状态发展的第一个问题关心不同情绪状态的起源,而第二个问题着眼于一旦情绪状态产生后的发展变化。例如,8个月的孩子在陌生人的出现和接近时会表现出害怕,而2岁的小孩在打坏了父母心爱的灯时会害怕。这两种情况下同样的害怕状态是以同样的方式表达的吗?虽然两种情况下的状态诱发因子和孩子的认知能力不同,暗藏的情绪状态可能是类似的。

主要的发展变化可能由于(1)产生情绪状态的事件,(2)与状态一致的行为反应,(3)儿童的认知结构。情绪状态本身是否因发展而变化还很难确定。然而,这个过程中也可能存在重要的生理和神经变化,这些变化区别了年轻和衰老的个体。由于生理随着年龄而发生重大变化,与情绪状态相连的生理过程也可能随时间而变化。如果事实确实如此,那么情绪的一致性更可能是经验而不是潜在状态的影响。明确的是特定情绪的表达可能取决于新的认知能力,就像新的认知能力会允许新情绪的发展一样。这点在下面也会讲到。前一种情况也可以在恐惧实验中观察到。1岁婴儿害怕掉落视崖,但是他们不怕考试不及格,也不怕交个人所得税时作假。这种成人才会有的恐惧取决于复杂的社会性和认知发展。后者的例子——也就是说,认知产生新情绪——与“自我意识的评价性情绪”有关。这些情绪,与骄傲和羞愧一样,直到建立了复杂的认知过程后才会发生(见Stipek,Recchia,& McClintic,1992)。虽然认知与新情绪有关,这些情绪状态和行为模式与其他情绪状态的实质不可能相同。因此,人们很难相信经验或者甚至认知(思维)创造了情绪状态。如果这样,那么情绪状态就是人类生命具有进化发展史的特征所在。

5. 情绪表达

情绪表达是可以观察到的面部、声音、肢体和活动水平的表面变化。情绪表达被看作是内部情绪状态的表现(Ekman & Friesen,1974;Levenson,Ekman,& Friesen,1990)。事实上,没有任何对情绪状态或者行为模式的单独测量比情绪表达更分化。情绪表达的问题在于他们太容易被个体快速地隐藏、掩饰和控制(Saarni,1999)。而且,情绪表达受到文化和社会化经历的影响。因此表达和状态之间的关系依然具有一定的模糊性(Lewis & Saarni,1993)。情绪表达的测量会在其他章节详细阐述,因此我在情绪表达的定义上花的时间较少,只交代几个方面。第一,情绪表达倾向于研究面部表情,而且虽然对肢体语言有一定的研究(见,比如Argyle,1975),但是儿童情绪的姿态表达得到的关注很少。声音表达是情绪表达中最少理解的方面之一,虽然他们看起来是情绪状态的重要传输者。确实,声音的表达方式非常强烈,甚至能够引起其他人相似的情绪状态。声音也许比面部或者肢体语言有感染力地多。例如,跟喜欢大声笑的人一起看电影会比一个人看电影有趣地多。因为声音的感染力,声音表达也许成为早期社会化努力的目标。哭能够很好地说明这一点。当父母社会化孩子,让他们改掉在悲伤或者需要的时候哭的习惯时,这种行为会很快受到控制。移动也许是表达情绪的另外一种模式。比如,离开或者趋近某物体是与不同情绪状态联系的肢体反应(Schneirla,1959)。确实,婴儿远离陌生玩具或人的动作,独立于面部表情,常常被用来推断恐惧的存在(Schaffer,Greenwood,& Parry,1972)。有趣的是,趋近运动可以表达两种不同的行为模式:开心或者愤怒。

虽然这四种模态(modality)(面部表情、姿态、声音和移动)中每一类都得到一些资料的支持,他们之间的关系却几乎没有收到关注。怔住、哭和逃离这一系列动作反应了恐惧的情绪是有道理的。用来表达某种情绪的特定模态可能是特定社会化规则的功能或者一个反应等级。在这种反应等级里,一种模态优先于另一种模态。等级顺序可能由一系列生物强制因素(imperatives)或者社会化规则决定。用一种或多种通道表达某种情绪可能决定于一系列复杂的交互作用。研究者们特别感兴趣的一个话题是某种模态受到抑制时对情绪表达的影响。对某种模态的抑制可以通过实验控制,例如阻止小孩移动。如果把孩子限制在高椅上以防止他们逃离正在接近的陌生人,他们会通过其他方式更强烈地表达内部状态,比如面部肌肉的变化。使用不同模态表达情绪的另一个研究是关于压力工作的。我们(Lewis,Ramsay,& Kawkami,1993)发现打针感到疼痛时不表达压力的婴儿表现出更多的肾上腺素反应。Suomi(1991)以及Levine和Wiener(1989)发现经历与父母分离的压力而不大声叫喊的猴子更可能表现出更高的肾上腺素水平。因此表达的各种模态之间的关系可能在决定呈现什么表达方式以及表达强度方面担任着重要的角色。

6. 情绪表达的发展

关于情绪表达发展的问题有多种形式。首先而且最重要的问题是特定情绪表达——一系列特定面部肌肉运动的同时作用——是突然出现的还是有一定发展轨迹(见Camras & Fatani,本卷第17章)。Izard(1997)认为它们是人类适应性进化历史的一部分,其他人(Camras,Lambrecht,& Michelle,1996;Osteria,2005)则指出了面部神经肌肉同步化的变化。这种分歧更为有趣,因为除了一些情景组织者的观点,没有理论揭示同步化如何发生。虽然存在情境影响面部表达的个体差异性——也就是说,在同样的诱发因子下表达的相似性,却不存在关于情境如何组织肌肉运动的资料。例如,母亲接近时一些婴儿比其他婴儿更高兴,而且这种差异也许是婴儿与他们的环境交互作用的结果。即使如此没有证据表明环境调节着神经肌肉活动。另一方面,认为对诱发因子和特定行为模式有连结会引发这种信念——行为模式本身就在适应性进化过程中构建完毕了。

另一个与面部肌肉问题相连的话题是组成行为模式的面部、声音和肢体行为之间的联系的性质。像前面已经讨论过的,我和我的同事已经揭示愤怒的脸、不断提高的目标指向性行为、低压力反应和更高的ANS组合而成的行为模式是对目标受阻的适应性情绪反应。不同的模态组合如何产生的?因此,情绪表达的完整发展轨迹依然处于未知状态。

当我们在特定情境中观察到特定的面部表情,我们更倾向于相信特定情绪表达反应了婴儿和低龄儿童的特定潜在状态。因此,当儿童在陌生人接近时表现出小心翼翼或者恐惧的表情和对坐在他们旁边的母亲作出同样的表情时,我们更倾向于认为前者意味着儿童正处于恐惧状态。在特定形势特定情境中的脸,在解释面部表情和内部状态间的联系提供了有力的证据。然而,除非有现象学方面的报告,否则面部表情是否真实地反映了情绪状态的问题依然无法得到有效的回答。

7. 情绪体验

情绪体验是个体对他们知觉到的情境、情绪状态和表达的解释和评价。情绪体验需要个体注意到变化发生的情境、他人的行为、自身的表达,也要注意他们自身的情绪状态(也就是他们神经生理行为的变化)。注意这些刺激的过程既不是自动化的也不一定是有意识的。由于有机体的注意被引向互相冲突的几种刺激,情绪体验可能不会发生。例如如下场景:一位女士开的车前胎突然爆了,车划到了马路对面,但是她成功地控制住了车并把它刹在了路肩上。她的生理状态和面部表情也许表示当她控制车的时候,她的主要情绪状态是恐惧。然而由于她的注意力引向了车,她并没有意识到情绪表达的内部状态。只有在她走出车检查轮胎的时候她才会体验到恐惧。因此情绪体验需要人们注意到一系列刺激。没有注意的参与,情绪体验可能不会发生,即使情绪状态存在。其他例子也可以说明这一点。在医学文献中,病人也许处于某种情绪状态(比如绝望),但是会选择性地注意其他状态(比如疲劳),因此只体验到疲劳。或者当医生用耳塞和声音很大的音乐分离病人的注意力时,他在诊所就不会体验到疼痛。

情绪体验也不一定需要意识的参与。如果要区别外部和内部情绪体验的差别,它可能发生于不同的意识水平。这种分析形成了理论的基础。例如,个体可能正处于愤怒的情绪状态。也就是说,用合适的测量方法,就可以发现内部生理反应的模式代表的正是愤怒。而且,这些人的行为正指向让他们愤怒的物体或人。这种方式暗示着他们正有意识地对内部的愤怒状态作出反应。然而,这些人可能否认他们感到愤怒或者表现出愤怒的行为。在治疗中,这些人会被指出(1)他们很生气,(2)由于愤怒他们有意作出某种行为。治疗会进一步指出过程与意识过程是平行产生的。例如就是为了区分各种知觉水平而存在的。虽然知觉并不在意识水平,无意识的知觉也可能产生重要影响。口误、偶然事件以及各种无意的意识行为都表现了有意的无意识知觉(,1901/1960)。因此人们也许体验到他们的内部状态和情绪表达而且能知觉到这个体验过程,或者他们在无意识地体验这个过程,而对这种体验的有意识知觉却无法被感知。

阐述到这一点,我们假定存在能够被体验到的内部状态。但反对这一点的人认为情绪体验根本没有必要依赖于任何内部状态。事实上,没有内部状态存在。对这些不相信一系列特别的变量标志着特定状态的结构的人(Clore & Ortony,1991;Ortony等,1988),状态体验仅仅是利用对体验的性质、以往经历、他人的反应等等的知觉形成的认知建构。在这种观点下,情绪体验本身就是独立特定的状态。从认知建构视角来看,这种对情绪的认识非常合理。事实上,关于脊椎损伤病人的研究表明情绪体验可以独立于特定的生理状态而产生。例如,有这种损失的病人不能接收腰部以下的神经信息,却报告性高潮体验,即使他们无法感知状态信息。他们根据以前的经历而不是神经生理状态的改变建构了这种该体验。

情绪体验产生于对状态、表达、情境、他人行为和关于应该发生什么的信念的解释和评估。因此情绪体验依赖于认知过程。涉及解释和评价的认知过程异常复杂并包含了各种知觉、记忆和解释过程。评估和解释不仅牵涉到认知过程,使机体通过处理信息作出反应;而且非常依赖于社会化提供的情绪体验的内容。具体的社会化规则很少受到研究也没有得到很好的理解(Lewis & Saarni,1985;Saarni,1999)。

并非所有关于情绪体验的理论都要与情境相关联,也不是所有理论都支持潜在情绪状态的存在。然而,所有的情绪体验都有评价解释性过程,包括对内部状态、情境、他人行为和文化所赋予的意义的解释。

8. 情绪体验的发展

情绪体验的发展是情绪各部分中最少被理解的方面之一。情绪体验需要有机体具备一定的基本认知能力,包括知觉和区分、回忆、联系以及比较的能力。情绪体验也需要特定的认知能力,那就是自我概念的发展。情绪体验以例如“我被吓到了”或者“我很开心”的言语形式存在。在所有情况中,主体和客体都是一样的:也就是,自我。直到有机体具备了可观的自我知觉能力(Duvall & Vicklund,1972),才可能体验情绪。情绪体验需要一般认知能力——我下面将会提到——和特殊的指向自我的行为或被我称之为“意识”的认知能力(Lewis,1992b, 2003b)。

对机体知觉和分辨特定行为(不管是外在还是内在的)的诱发因子很有必要的一般认知过程,以及他们自己或他人的总体情绪表达,有一定发展过程。例如,一般小于6个月的婴儿无法区分面部表情,而是根据零散的特征判断(Caron,Caron,& Myers,1982)。Schaffer(1974)宣布7、8岁之前的儿童无法做同时比较。这表明婴儿在这之前不能体验情绪。而且,一些情绪体验比其他体验要求更高水平的认知过程,而有些体验可能比其他更早开始发展。例如,恐惧也许比羞愧发生地更早,因为前者需要的认知和评价过程比后者少(Lewis,1992b)。

如果情绪体验是个体对身体变化、情境和他人行为评价的结果,那么两种过程对大多数情绪体验很有必要:(1)对身体变化的认识非常不同于其他变化(也就是说它们是内在而非外在的),(2)对这些变化的评价。内部-外部差异对情绪发展非常重要,因为它解决了体验和表达差异的问题。如果我们相信面部表达和情绪状态或者体验一致,那么通过外部表现推断内部事件就成为可能。然而,如果我们反对表达和体验的一一对应的观点,那么我们可以说存在对未意识到的内部事件的外部表达。情绪体验在本质上属于内部事件。而且,内部和外部区分只能由能够分辨自我和他人的个体执行。这种评价可能涉及自我知觉的过程。

自我知觉是与内部刺激相关的信息处理和决策制定过程。它逻辑上需要有机体掌握agency的概念(Lewis,2003a)。“agency”这个词表示行为中指向行为原因的方面——不是谁或者什么导致刺激发生变化,而是谁在评价它。刺激变化本身也许对提醒有机体并要求他做出某种评价有一定效果。情绪体验需要有机体能够注意自己。因此“我很高兴”的状态隐含了两个方面:第一,我有一种成为“高兴”的内部状态;第二,我知觉到了我自身的状态。直到有机体具有了这种认知能力,他们才可能有情绪体验(Lewis,2003b, 2005b; Lewis & Brooks-Gunn,1978, 1979)。这并不意味着没有获得客观的自我知觉能力的婴儿没有特殊的情绪状态;他们有。合理的假设是个体可能处于某种情绪状态但体验不到它。就像我们在前面车在路面上滑行的妇女的例子中讲到的一样,情绪状态可以在没有体验的时候发生。所以我们可以想象婴儿拥有某种感情状态但没有体验到它。这引起了一个非常特别的提议:如果“体验它”意味着能够意识到自己处于那个状态,那么儿童可能处于疼痛或者恐惧状态,但体验不到那个状态。我和我的同事在一系列研究中都表明这种自我认知过程的发生在15个月之前不可能发生,而是最多在2岁的下半年才可能在成熟的作用下发生。只有在那时,儿童才可能处于某种情绪状态并体验这种状态。而且,特定情绪状态的产生需要自我知觉;因此,在这种认知过程产生之前特定情绪状态不可能发生(Lewis,Sullivan,Stanger,& Weiss,1989)。

一旦允许可观自我知觉或意识的基础认知过程发生,有机体就能够体验情绪。像我已经指出来的一样,他们能够体验内部情绪状态,也可以体验没有内部状态的情绪,因为内部情绪状态不存在或者因为有机体正在体验与现有状态不同的情绪。决定我们如何体验情绪状态或者如何产生情绪体验的规则本身就很复杂而且多样化。明确的是,社会化规则也包含在内,在文化水平或者熟悉和个人水平上。例如,在不允许人际间冲突的文化中——如日本——愤怒体验是不被文化接受的。也许日本小孩或者成人表现出愤怒的行为甚至处于愤怒的情绪状态;但是由于拥有这样的状态是不合适的,他们不太可能有愤怒的情绪体验。社会化究竟是如何形成以至于影响、调整、改变或者强调情绪体验依然不清楚。明确的是:情绪社会化的话题至少涉及到这里讨论的情绪的四个特征。它影响刺激的意义以及我们能够允许这些作为特定情绪的诱发因子的事件发生什么作用。它影响情绪的情绪表达和情绪体验。

人际关系和内省观点在某种程度上更好地阐释了影响情绪体验的社会化规则。Freud的和防御机制理论解释了这一观点。防御机制防止个体体验情绪或者拥有它们不想要的情绪,这是它的核心功能。例如,否认和压抑可以防止人们经历某种被他们视为不合理的情绪体验。他们通过避免这些体验被意识或知觉到从而制止它的存在。另外,投射(projection)允许情绪体验的存在——然而不是以自我体验,而是以个体对他人状态的体验存在。像我们在每种防御机制中都能看到的一样,它的主要功能在于提供改变情绪体验的方式。

二、重整情绪生活

为了找出发展过程如何影响情绪特征的每个方面,前面我集中于讨论情绪生活的这些特征。不幸的是,研究集中于个体特征降低了情绪生活的复杂性。而且,这样我们就不能考察与各部分关系——例如情绪表达和状态间的关系(Lewis & Michalson,1983)——相联系的发展问题。在生命较早的阶段,情绪表达和状态联系可能很少。但发展到一定阶段,情绪状态和表达间存在某种一致性——听到笑话时,小孩会笑得很开心。随着社会化和进一步的发展,人们开始掩饰内部状态。儿童能很快学会把情绪表达和内心状态分离开,因此也能很快学会掩饰——2岁半的小孩就能非常成功地通过面部和声音掩饰自己的违规行为(Lewis,1993)。因此表达和状态之间的联系有一个发展过程。类似的分析也能够解释内部状态和体验的一致性。在发展过程的早期阶段,儿童也许有他们无法体验到的内部状态。随后也存在内部状态和体验有一定一致性的时期,但是这种一致性会再度变化以致于情绪体验可以脱离内部状态而存在。这些关于情绪生活特征之间一致性的发展顺序需要更细化的研究。

三、情绪发展模型

接下来,我为头三年不同情绪的发生建立了一个模型。我选择这个阶段因为它代表了情绪发展中成人化情绪成熟化的主要发展时期。这并不表示3岁以后不再产生其他情绪,或者之后产生的情绪不够完善。我怀疑两者都有可能。

详述情绪产生模型的一个问题与情绪的合适标志有关。我们谈到的仅仅是情绪表达,还是情绪状态和体验?这需要比儿童外显行为观察更多的方式,但是行为观察常常是唯一可行的方法。为了得到情绪体验方面的信息,我们需要“我感到悲伤”或者“我感到羞愧”的语言信息。因为在这个阶段儿童的语言非常有限,情绪体验的研究也非常困难。同样,情绪状态发展的研究也非常困难,因为没有成功界定测量神经生理学的独特结构,这种测量方式标志出了成人的独特情绪,更不用说小孩和婴儿的了。

剩下的要观察的是情境中的情绪表达和行为。情境中的行为表达至少可以让我们从成人意义体系中假设儿童的表达反映了情绪。对陌生人接近的恐惧的观察,或者对妈妈出现的高兴的观察让我们承认内部恐惧或高兴的状态的确存在的推断。由于心灵上的这些限制,随后的讨论和情绪发展的模型才能产生。

像Bridges(1932)和其他学者一样,我们假设刚出生的小孩的情绪是两极化的。一方面存在由哭和刺激性为代表的痛苦,另一方面又存在以满足、关注和对环境的反应性为标志

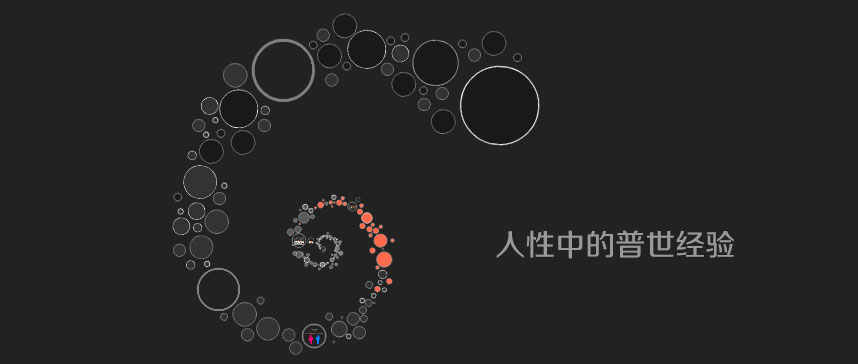

的开心。对环境的关注或兴趣在生命初期就表现出来,而且我们可以把这作为积极的一极;或者如果我们可以选择,我们可以把这一极分开。这揭示了情绪的三维性,开心在一极,痛苦在另一极,兴趣在于之分离的第三极(Lewis & Michalson,1983;见图18.1)。

到三个月的时候,愉悦(joy:great happiness)开始产生。面对熟悉的事件时,如他们认识甚至熟悉的人脸,婴儿开始笑并表现出兴奋和开心。悲伤同样在3个月的时候产生,尤其在积极刺激事件的消失时。当母亲不在与他们接触时,三个月的孩子会表现出忧伤。厌恶在这个关键时期发生——他们会吐出并且摆脱放在他们嘴里的不好吃的东西。因此到3岁时儿童已经表现出兴趣、愉悦、悲伤和厌恶,并能够在合适的情境中表达它们。

人们报告愤怒在4到6个月的时候产生(Stenberg,Campos,& Emde,1983)。儿童受到挫折,尤其当他们的手和胳膊受到限制无法动弹时,会表现出愤怒。然而,我们(Lewis等,1990)的研究表明2个月的婴儿当习得的工具性行为被消退时就有愤怒的情绪。这项研究说明了愤怒情绪最早的产生时间。愤怒是一种非常有趣的情绪,因为从Darwin(1972/1965)开始研究者们就把愤怒与不同寻常的认知能力联系起来。研究者认为,愤怒是用来克服障碍的面部和肢体反应。注意,对愤怒的这种定义中,有机体必须具备思考有利于目标达成行为的能力。要让愤怒具有适应性,就必须让它成为试图克服阻碍着目标的障碍的行为。在某种意义上,方式-结果知识必须可及,而且这种生命中较早阶段的愤怒反应了儿童与这种能力相连的早期知识的获得(Lewis,1991)。

恐惧的发生似乎更晚。同样,恐惧反应了进一步的认知发展。Schaffer(1974)已经表示儿童为了表现恐惧,他们必须能够比较使他们害怕的事件和其他事件。例如,在陌生人恐惧中,婴儿必须把陌生人的脸与他们的内部表征或对脸的记忆比较。当他们发现这张脸与记忆中的其他脸不同,恐惧才会发生。因此,直到具备了比较的能力,儿童才能表现恐惧。儿童在7-8个月的时候开始表现恐惧,虽然有人报告出现的时间更早,尤其孩子看起来比较早熟时。在生命中的头8-9个月,儿童的情绪行为反应了六种早期情绪的出现,有些人称之为“原始情绪(primary emotions)”或者“基本情绪(basic emotions)”(见如Izard,1978;Tomkins, 1962)。

惊奇也在生命中的头六个月出现。当与预期不同的事件发生时,儿童表现出惊奇。例如当婴儿看到木偶(一个小成人)向他们走近时,他们表现出兴趣和惊奇,而不是恐惧或愉悦(Brooks & Lewis,1976)。人们在事件超出预期或者有新发现(比如经历“啊哈!”)时,会表现出惊奇。我们(Lewis,Sullivan,& Michalson,1984)发现儿童学习工具性手臂牵拉动作的时候,当他们发现拉的动作可以导致滑行时会表现惊奇。惊奇既可以反映预期的违背又可以表示预期的确定。认知过程在这些早期情绪的发生中起到了重要作用,虽然认知过程非常有限。在下一阶段产生的情绪中情况并非如此。

图18.1 生命头3年的情绪发展

图18.1暗示在生命第二年的下半年,新的认知能力产生了。意识和客观的自我知觉(自我指向性行为)促进了一系列新情绪的产生。这些情绪被称为“自我意识情绪”,包含尴尬、同情和嫉妒。虽然关于这些情绪的研究很少,但是一些研究支持了这个阶段尴尬的产生。我们(Lewis等,1989)揭示了尴尬只有在意识或者自我识别产生后才能发生。同情的发生同样如此,与自我识别有关(Bischof-Kohler,1991)。

关于这类情绪两点值得注意。首先,这些情绪的观察不仅需要测量面部表情,而且也要测量肢体和声音行为。虽然早期情绪可以在特定面部轮廓上迅速观察到,这些新情绪则需要测量肢体行为。例如尴尬,能够通过紧张地触摸、微笑、避免直视以及转身的动作测量到。第二个与这些情绪发生有关的重要问题在于它们虽然反映了自我意识的存在,但是它们不需要自我评价。这些自我觉察的情绪只与认知上的里程碑——关注自我——相关。这个话题在另一章中讨论得更详细(见Lewis,本卷第46章)。

图18.8也描绘了第二个认知里程碑,在2到3岁时发生。儿童能够根据某种标准评估他们的行为是这段特征的典型标志。标准可以是外在的,如家长或教师的批准和表扬;也可以是内部的,如儿童具有了自己的标准。这种根据标准评估个人行为的能力在生命中的第3年开始出现,并促进了其他情绪的发展。我们曾把它们称为“自我意识的评价性情绪”,包括骄傲、羞愧和自责。这些情绪要求儿童拥有自我意识并能够把他们的行为与标准比较。如果儿童没有达到标准,他们可能感到羞愧,自责或者后悔。如果他们成功了,他们可能感到骄傲(Lewis,1992a)。要特别注意的是骄傲和羞愧大大不同于开心和悲伤。如,我们可能赢得了彩票并对赢钱感到非常开心;但是我们不会感到骄傲,因为我们不认为赢钱和我们个人的行为有什么关系。失败也是一样;我们不能做某件事时可能感到失望,但如果这不是我们的错,那么我们就不会感到羞愧或自责。这些复杂的社会-评价性情绪在大约3岁的时候开始出现(见Lewis,1992b;Stipek等, 1992)。

因此到3岁时,儿童的情绪生活已经高度分化了。儿童用3年时间从最初的三维情绪发展到拥有精细复杂的情绪系统。虽然3岁儿童的情绪生活还会继续精细化和丰富化,但是这个丰富化必要的基础结构已经形成了。新经验、更多的意义以及更多精细认知能力都会为增强和细致儿童的情绪生活服务。然而,到3岁时,儿童已经能够表现Darwin(1872/1965)称为人类物种所特有的情绪——自我意识的情绪。有了这些情绪,儿童才能完成主要的发展活动。

www.nmgpsy.com内蒙古心理网