与:理论心理学的视角*

叶浩生

心理学报 2013-45卷

(广州大学心理与脑科学研究中心,广州 510006)

摘要

文章站在理论心理学的立场,从具身的维度,探讨了认知与身体的可能。文章指出,自古希腊以来的西方文化中,二元论思想一直占据主导地位。柏拉图是二元论思想的最早代表,笛卡尔从认识论上确证了心、物二元世界的存在。传统认知心理学承袭了身心分离的二元论传统,视为独立于身体感觉运动系统的抽象符号信息加工。但是的兴起对二元论提出了挑战。从具身的维度来看,认知是身体的认知,身体是认知的主体。认知在以下三个方面表现出对身体的依赖性:a.身体限制着认知的特征与范围。有机体的身体结构、身体的活动能力限制了认知表征的性质和内容;b.身体不仅限制着认知加工,而且可以作为认知加工的一个组成部分,在大脑和身体之间分配认知任务,发挥着一种类似于分销商的作用;c.身体调节着认知,影响着思维、判断、和动机等心智过程。上述事实说明,身心并非对立的二元,而是一体,身体与环境的互动造就了心智和认知。心智、身体、环境是一体化过程。

关键词 具身认知 心智 身心关系 身体 理论心理学

分类号B84-09

认知,或者从更宽泛的意义上讲心智,与物理属性的身体之间究竟是什么性质的关系?这个问题困扰了人类几千年。认知、心智、或灵魂可以脱离肉身而存在吗?认知与身体究竟是性质截然不同的两种实在?还是生命进程的两个不同侧面?或者仅仅是我们看待生命的两个视角?如果认知并非一种实在,而仅仅属于指挥身体运动的大脑的一种功能,那么这种认知功能是否像计算机的运算功能那样,可以脱离大脑物理结构的“硬件”,成为一种离身的(disembodied)“软件”?近年来,有关这一问题的讨论演变成认知具身性研究的热潮(叶浩生,2011)。在本文中,我们站在理论心理学的立场上,从具身(embodiment)的维度,探讨认知与身体的可能关系。

1、心智与身体的分离:离身认知及其困境

科学心理学是西方文化思想的产物。但是自古希腊以来的西方文化中,二元论思想一直占据主导地位。实际上,科学心理学本身就是二元论思想的体现。二元论的基本特征是主张心物、身心、主客的二元对立。心理、意识、主体构成了二元对立的一方,物质、身体、客体构成了对立的另一方。物质、身体等的研究有了物理学、化学和生理学,那么心理、意识的研究也需要一门独立的学科,这构成了心理学独立的科学文化基础。

在二元对立的西方传统文化中,身体在真理的追求和知识的获得中一直处于被贬斥和受压抑的地位。或许这一贬低身体的倾向在柏拉图那里表现得最为明显。柏拉图在其对话录《斐多》篇中指出:“身体给了我们爱、欲望、恐惧等各种不真实的东西,其结果是我们几乎从来没有机会对各种事物进行思考……事实似乎是,只要我们活着,就要尽可能地避免同身体的接触与联系,除非绝对的必要。这样我们才能不断地、最大程度的接近知识”(Hamilton & Cairns,1961,p.49)。

柏拉图把身体和灵魂对立起来,且认为身体充满了肉欲、情色等使人分心的东西,因此成为思维和认识的障碍。在哲学实践中,为了摆脱肉欲的干扰,就要远离肉体,甚至要“消灭肉体”,以解放灵魂。因此,哲学家的任务就是“练习死亡”。只有肉体灭亡了,灵魂才能解脱,才能变得纯洁,也才能通达真理。这一对身体和灵魂的区分,以及对身体的排斥和鞭挞对西方文化思想产生了持续冲击。亚里士多德、奥古斯丁、笛卡尔、洛克和康德等人哲学思想都受到这种二元论思想的影响。教会势力猖獗的欧洲中世纪,身体被视为罪恶的根源。这也与柏拉图对身体的贬斥有关。

17世纪的法国哲学家笛卡尔从认识论的角度对身体和心智的关系进行了深入思考。他视身体仅仅为心智的一个观念。身体是物质的,但是身体的物质属性却是通过心智中的观念实现的:当我们的意识指向身体时,身体就变成了一个物质实体,成为认识的对象。然而,当意识转向其他事物或者意识自身时,身体就从意识视野中消失了。换言之,由于身体是通过心智实现的,因而身体对于认识并不重要,可有可无。

笛卡尔区分了两种实在,即物质实在(resextensa)和思维实在(res cogitans)。心智、意识、认知等思维实在在数量化的物理世界中没有位置,其功能完全是自主的。物质占有空间,可以无限分割;思维则不占空间,不可分割。包括大脑和神经系统在内的身体属于物质实在,而各种思想、欲望、意志和等属于思维实在。由于思维的自主属性,因而不需要任何物质空间,也不需要依赖于任何物质形式。身体的作用在心智追求真理和知识的过程中不再是一个障碍,但是却从认识论的视野中消失了。

从认识论的角度出发,笛卡尔认为人们可以怀疑包括身体在内的一切物质存在,但是却不能怀疑作为过程的思维存在。“我思故我在”体现了思维第一性和身体次要性的原则。这样一来,笛卡尔就从认识论上确立了二元论的传统,区分出作为理性的、思维的、非物质性的、隐秘的心智和作为非理性的、次要的、物质性的和公开的身体。自笛卡尔以来的西方文化思想大多接受了这种二元论,视身体为一个物质对象,而或心智则是一个非物质性的、虚无缥缈地渗透在身体之中。二者的关系有如船夫和渔船的关系,船夫寓居于渔船之中,驾驭着渔船。换言之,心智驾驭着身体,指挥着身体的运作,但是身体对心智则没有实质性的影响。不同时代的思想家们接受了这种二元论观点,关注心智的性质,对于身体的认识则留给研究物质世界的物理和生理学家了。

在经历了水压自动机、钟表机械、电话接线板之类的隐喻之后,20世纪50年代迎来了计算机革命。一个新的隐喻出现在认知科学家面前。这就是“心智有如计算机”。认知科学家假定,认知是表征和计算的过程,而计算是依据一定的规则进行的。在《神经活动内在观念的逻辑演算》中,沃伦·麦卡洛克等提出:第一,逻辑规则是理解大脑和心理活动的科学方法;第二,大脑是不同神经元根据一定规则组合起来的装置,神经元的兴奋和抑制发挥着逻辑操作的功能,因而人脑及其心理活动如同一部推理机器(Varela et al.,2010,p39)。

符号加工认知心理学的基本思想是:认知过程是基于符号性表征的计算。由这一基本思想可推导出三个基本假设:第一,大脑的思维过程类似于计算机的信息处理。计算机的信息流程包括信息的输入、编码、存储和提取、信息的输出等子功能系统,相应地,人脑对信息的处理也包括感觉输入、编码、储存、提取和输出的全过程,其流程与计算机的信息处理是一致的。第二,外界信息转换为符号性表征,认知过程加工的是抽象的符号。符号表征了外界信息,但并非外在世界本身,这种安排的优点是保证了认知过程的简洁和效率。第三,认知过程与大脑生理结构的关系有如计算机的软件同硬件的关系。软件虽然运行在硬件上,但是功能是独立的,可以与硬件分离,运行在不同的硬件上。这一假设的直接结果是,认知被视为可以脱离具体的大脑,运行在任何有计算功能的物质上。另一方面,认知虽然运行在大脑中,但是大脑的生理结构对认知没有影响,认知可运行在人脑中,也可以运行在电脑中。笛卡尔的二元论在这里以科学的面目复活了。身体和认知成为两种性质不同的实在。

上世纪80年代,由于神经科学的发展,认知科学家开始借鉴神经网络模型来替代心智的计算机隐喻,联结主义取代符号加工模式成为认知科学的主流。联结主义的信息处理系统由许多简单单元的并行联结构成,其信息的处理方式是并行的和分布式的。这种认知模型更接近大脑的生理结构,因而在一定程度上克服了符号加工模型的机械主义倾向。但是,联结主义同符号加工模式在核心观念上是一致的,即“认知是一种计算。计算是对符号的操纵。符号始于对大脑的输入,结束于来自大脑的输出。因此,认知发生的地方是大脑,而且仅仅在大4期叶浩生:认知与身体:理论心理学的视角483脑。认知科学关心的也只有大脑”(Shapiro,2011,pp.26-27)。这就是说,无论符号加工还是联结主义都视认知与身体无关。对于身体的漠视明显延续了笛卡尔主义的二元论传统。

认知与身体分离的直接结果是认知科学家关注的焦点完全指向中枢神经系统,力图了解心智的内部工作机制。曾以内部心理过程缺乏适当方法为由抛弃了认知和意识的研究,内部心理过程被视为一个“黑箱”。认知心理学扭转了这一趋势,重新把心理学家的目光转向有机体的内部。但是,在转向内部机制研究的过程中,认知心理学家矫枉过正,完全抛弃了身体和身体活动的环境,似乎心智过程仅仅发生于大脑,这样一来,认知科学家关心的是感觉输入和运动输出之间的计算过程,这个计算过程发生于中枢神经系统内,与身体和环境没有太多的联系。“唯我论”(solipsism)就构成这种研究模式的方法论特色。

把认知与身体相分离,视认知类似于计算机的程序软件,这样一种观念支持了认知过程的符号加工模式。认知既然是一种计算,而计算是对符号的操纵,那么认知就成为一种脱离具体情境的抽象符号加工。但是计算机操纵的是一些字词和数字。这些字词和数字之所以成为符号不是因为其本身的物理特征,而是由于它们具有表征的功能,即它们代表着一些真实的事物。表征和被表征事物之间的关系经常是任意的,武断的,两者之间并非一种必然的联系。计算机处理的这些符号的涵义是人为的,其处理这些符号的规则也是人设定的。然而,如果中枢神经系统处理的也是抽象的符号,那么真实事件是怎样转换成抽象符号的呢?神经系统具备这种转换能力吗?神经科学的发展表明,没有任何证据证明神经系统具备这种神奇转换能力。这是传统认知科学无法解释的。

2、心智与身体的交融:认知对身体的依赖性

法国哲学家梅洛-庞蒂曾经指出,身体并非认识的对象,而是认识的主体。“我的身体是这样一种组织,所有客体通过它而组成一个整体……”(Merleau-Ponty,1962,p.235)。也就是说,我们通过“体认”的方式了解世界。因此,自我意识实际上是由各种身体体验构成的。在日常生活中,我们每一个人都能深切体会到自我和身体的紧密联系。当某人拧我的耳朵时,是我自己,而不是其他任何人体验到疼痛。当我们享受美酒佳肴、面对刺骨寒风或者精疲力竭时,我们清楚地了解这些感觉的唯一来源是身体。这就是说,身体体验构成了认知过程的基本素材。

但是,由于二元论的影响,我们经常有这样的错觉:当我们聚精会神,专注于一个复杂数学难题时,身体似乎一点也不发挥作用。好像是“我”在解题,身体只是一个把“我”带到课堂的载体。当老师讲课时,我身边那个因车祸而丧失双腿的残疾人不是同我一样倾听、思维和回答问题吗?身体真的那么重要吗?如果重要,为什么残疾人能同我们一样进行思维呢?

这样一些问题恰恰反映了二元论对我们潜移默化的影响。二元论在人类的思想意识中已经如此根深蒂固,以至于成为我们的一种思维方式。实际情况是,残疾人尽管同我们的身体不同,但是从种族起源的角度来说,我们享有同样的身体。人类心目中的世界与蝙蝠心目中的世界截然不同,因为人类与蝙蝠有不同的生理构造。我们之所以永远不能理解蝙蝠的主观体验(qualia),就是因为我们没有蝙蝠的身体结构。即使从个体的角度来说,不同的身体也会造就不同的思维方式。所以Casadanto说,“在某种程度上,心智的内容取决于身体的结构,不同身体倾向于产生不同的思维方式”(2011,p.378)。左利手和右利手的实验表明,二者倾向于视左右有不同的意义。改变了用手的习惯,思维方式也改变了(Casasanto,2011)。考虑到这一点,Gibbs指出:“身体并不仅仅是我们拥有的东西,我们就是我们的身体……动觉和触觉的习惯模式不仅构成了自我概念的核心,而且形成了高级认知过程的基础”(Gibbs,2006,pp.14-15)。人类特有的身体结构决定了人类独特的大脑和中枢神经系统。正如蝙蝠特有的生理构造决定它用声纳系统认识世界那样,人正是因为有了直立行走的身体,才有了人类认识世界的特殊风格。没有这种特殊构造的身体,就没有人类特有的感知和思维方式。

依据 Wilson 和Foglia (2011)的观点,认知对身体的依赖性可以从以下三个方面进行理解:

2.1身体的限制作用

身体限制着认知的特征与范围。有机体的身体结构、身体的活动能力限制了认知表征的性质和内容。因为某种身体特征的存在,使得有机体某些形式的认知变得更容易,也使得某些形式的认知变得更困难,甚至不可能。听觉是典型的范例。某些动物之所以比人的听觉更灵敏,就是因为它们的听觉构造与人类不同。在“Metaphors we live by”一书中,Lakoff 和Johnson (1980)指出,抽象思维主要是隐喻(metaphor)的,即形象地比喻。但是最初的和人们最熟悉的是自己的身体,因此最基本的隐喻是借用身体及其活动方式的隐喻。既然抽象思维主要是隐喻的,我们借用隐喻来认识世界,而隐喻最初利用的是身体,那么身体的构造和活动方式就限制了抽象思维的方式。在这个意义上,我们说身体作用于世界的方式就是认知的方式。中的意象图式(image schema) 理论就是这一观点的最好佐证(Hurtienne,2009)。

传统上,在二元论的影响下,西方文化倾向于把身体和外在世界分开。认知科学家假定,个体通过客观世界的表征而了解世界,心灵如镜子那样,反映外在世界,而这一反映过程是表征(representation)的功能。表征过程通过感官的活动而进行。人的身体有五官的存在,但是五官只是表征客观世界的通道,仅仅发挥传递作用。在这个过程中,身体通过皮肤的疆界而与客观世界保持独立。但是具身认知科学家开始拒绝这种身体和世界分离的二元论,主张在认知过程的研究中,采纳有机体与环境互动的观点,在人与环境交互作用中理解认知。生成认知(enactive cognition)就体现了这一观念。

生成认知的提出者 Varela 等人(1991)认为,认知是一个生成过程,是个体在发展和成熟的过程中,通过身体活动参与到世界中去,在与世界交互作用的过程中偶合(coupling)而成。认知既不是对一个先在客观世界的再发现,也不是先验思维范畴的结果。从生成的观点来看,认知是身体与世界互动的产物。个体的主观世界是被个体的行为和感觉运动能力决定的。人们知觉到的东西依赖于他的动作和行为,而动作和行为最终又改变了知觉到的事物。这样一来,个体和世界偶合在一起,身体和认知偶合在一起。认知是身体的认知,身体是认知的身体。在这一过程中,身体的结构和感觉运动系统都限制着认知过程的进行。

2.2 身体的分配作用

身体不仅限制着认知加工,而且可以作为认知加工的一个组成部分,在大脑和身体间分配认知任务,发挥着一种类似于分销商的作用。

传统认知科学视脑为心理的器官,而且是心理唯一的器官。认知过程的进行依赖于中枢神经系统,所以认知发生于心理内部,通过神经系统得以实现。但是具身认知的观点视身体为认知系统的组成部分,认为除了大脑之外,身体的方方面面在认知加工中扮演着因果和构成性的角色。这意味着通过神经系统实现的认知过程可能要比我们原来以为的少得多,甚至某些认知过程可能完全没有神经系统的参与,仅仅是身体的结构和感觉运动系统的作用。机器人学的研究表明,依据符号加工模式设计的机器人由于依赖信息的中央加工,每一个细微动作的执行都必须依赖中央控制器的指令,因而其行动异常缓慢和笨拙。但是依据动作反馈,直接做出反应的机器人却轻易完成了高智慧的工作。简单联结展现出了复杂智能。中央加工器的缺位并没有阻碍反而促进了任务的完成,这启示我们某些认知加工可能并非一定需要中枢神经系统参与。身体状态、身体体验可直接参与动作的完成。Van denBergh 等人(1990)的实验表明,使用键盘和不使用键盘的两组被试在两个系列的组合字母(一个系列的字母可用不同手指打出,如ZH; 另一个系列只能用同一手指打出,如WX)面前,使用键盘的被试更喜欢选择第一系列,而不使用键盘的被试则没有这种选择上的偏爱。这说明,手指的运动状态成为认知加工的组成成分之一,来自于同一手指的不和谐运动导致了消极的评价,而不同手指的和谐运动导致了一种更为积极的评价。这在一定程度上说明,身体动作部分承担了认知任务,运动状态构成了认知判断的组成成分。

身体在认知分配中发挥作用这一特征说明认知并不限制于头颅之内。认知过程包含着身体的非神经部分,如肌肉和骨骼。这些肌肉和骨骼活动在认知加工中也扮演着积极角色。研究表明,在动作记忆的过程中,如果执行了那个动作,比单纯的语义记忆更有效(Cohen,1981)。动作成分成为记忆系统的有机组成部分。另一方面,由于身体与环境的偶合关系,通过身体的作用,认知也超越了皮肤的疆界而与环境紧密联系在一起。认知并非发生于皮肤之内、大脑之中的隐秘过程,我们许多认知过程是利用环境因素完成的,数学思维经常利用纸和笔,纸笔不仅仅是思维的工具,也是思维过程的成分。记忆不仅仅储存在大脑中,除了上面所说的身体动作促进记忆外,记忆经常储存在环境事物中。当我们走到某个地点,就想起某个人。这说明对于那个人的记忆并没有储存在大脑中,而是储存在环境中。有关扩展认知(extended cognition)探讨的就是这方面的问题(Dempsey & Shani,2012)。

2.3 身体的调节作用

身体调节着认知,影响着思维、判断、情绪和动机等心智过程。长期以来,由于笛卡尔二元论和理性主义的影响,人们一直视身体为一个自动机,受心智或灵魂的指挥。这一观念反映到心理学中,则认为认知指挥身体,身体动作是认知的结果,身体只是心智的载体,其对认知的作用基本可以忽略不计。但是“大量的证据表明,身体运动不仅反映着心智过程,而且可以影响心智……行为动作不仅导致了环境中的物理变化,而且可以改变我们的思维和说话方式。因此,行为动作在人类思维和言语能力的发展过程中可能扮演着关键的角色” (Cartmillet al,2012,p.129))。

许多心理学实验都证明身体状态和身体运动对认知过程有调节作用。在荷兰心理学家Koch 等人(2011)的实验中,做后退动作的被试较之做前进动作的被试在色字干扰的Stoop task 测验中得分更高。因为在长期的进化中,后退动作意味着躲避某种消极刺激,意味着面临危险,此时个体出于自我保护的目的,会调动更多的认知资源,所以个体更警觉、反应速度更快,这是人类适应环境能力的表现。这样一来,后退动作就与警觉的心理状态紧密联系在一起,而向前运动就意味着安全,个体是放松的。所以在Stoop task 测验中,后退动作诱发了更多的认知努力,被试因而取得了更好的成绩。因此,“身体可以对心智产生强有力的冲击” (Hung &Labroo,2011.p.1046)。

身体的调节作用使得认知、身体、行动在空间和时间上形成紧密联系的整体,确保了认知与行动之间的和谐。身体的这一功能于在线认知(onlinecognition)中表现得最为明显。在在线认知中,由于认知发生于实时空间中,认知活动直接指向真实环境。因此,认知活动与身体的特殊感官紧密交织在一起。事实上,恰恰由于身体的调节作用,认知操作与环境的要求保持一致,保证了认知任务的顺利完成。

3、心智与身体一体化: 对的启示

自笛卡尔的实体二元论提出以来,思想家们一直为物质与精神、身体与心智之间的关系争论不休。一个可思维、但不占空间的精神实在究竟怎样从占有空间、但是不能思维的物理实在中产生呢?二者是互动、平行,抑或同一的关系?围绕着这些问题,学者们绞尽脑汁,提出了各种各样的观点。实际上,身心关系问题的本质是心智或精神的性质问题,即心智的本质是什么?“既然身体性质通常假定是无异议的,因而这一问题主要针对心智的性质。事实上,心身问题就表现为怎样理解心智的性质” (Rowlands,2009,p.43)。

具身的认知科学从身体与环境互动的角度理解心智的性质。在此之前,有关心智的性质存在着主张心理现象就是物理现象的身心同一论、心理状态是物质的一种机能状态的机能主义,以及解构心智,认为心理状态只是一种自然现象的取消论。这些观点从本质上说,都是要取消心智的实体性质,认为真正存在的只是物质的脑及其物理化学运动。从表面上看,身体与认知关系的具身化观点与上述观点有着类似之处,但是正如李其维(2008)先生指出的,具身的认知科学主张的是身心一体,而不是身心一元。身体与环境的互动造就了心智和认知。心智、身体、环境是一体化的过程。

所谓身心一体指的是身体在心智中,心智在身体中。身体并非传统上认为的那样,仅仅是心智发生的“场所”、“载体”或“生理机制”。身体是体验中的身体,是认知过程的主体。身体和心智是主体经验的两个不同方面。有什么样的身体经验就有什么样的认知方式,因此,身体的性质决定了我们的思维方式和内容,决定了我们怎样形成概念和进行推理。从身心一体论的观点出发,具身心智的主张者认为心智从本质上讲并非符号表征的计算,而是由不同感觉运动通道产生的身体经验或对身体的体验构成的。换言之,认知依赖于主体的各种经验,而这些经验源自一个活生生的、有血有肉、具有各种感觉和运动能力的身体。身体及其活动方式影响着认知,塑造着思维、判断、态度和情绪; 另一方面,认知和情绪等心智过程也影响着身体。身体与认知的交互影响体现了身心一体论的原则。

身心一体原则的首要表现是身体对认知的制约和塑造作用。身体并非仅仅是心智发生的“生理底座”。身体对认知既有因果作用,即塑造认知,也有构成性作用,是认知过程必不可少的部分。认知是身体的认知,“身体是一个构成性的、先验的原则,因为恰恰因为它的存在,才使得经验成为可能。它深深地卷入到我们同世界、他人、自我的关系……身体并非仅仅是我们观察、触摸、感受等经验的对象。我们之所以能观察、触摸、感受恰恰是因为身体的存在” (Gallagher & zahavi,2008,p.135)。这就是说,身体是认知的主体,是身体去感受、去思维,去行动,因而,身体的感知和身体的运动等各种身体经验必然对认知过程产生强有力影响。前述有关身体对认知的限制、分配和调节作用就是这一观点的最好佐证。认知语言学的研究也表明,语言、思维和逻辑推理的方式实际上是身体作用于世界的方式。中文成语中有大量的身体及其动作隐喻,如削足适履、脚踏实地、邯郸学步、铜牙铁嘴、耳聪目明、左膀右臂等等,这种表达方式并非仅仅是一种语言习惯,而是一种思维方式。“如果身体的方式实际上构成了思维的内容和方式,那么逻辑之所以有效,就因为它是身体经验的共同模式。逻辑并非从理性天国中掉下来的,而是源自于反复出现的身体活动范型” (Johnson,2006,p.52)。

身心一体原则的另一个表现是心智对身体的影响。既然心智是由身体体验构成的,那么不仅各种不同通道形成的身体经验会塑造认知,认知也反过来影响和制约着各种身体感受。心理学的实验表明,那些回忆在社会交往中被他人拒绝,处于尴尬处境的被试对实验室房间温度的判断明显低于那些回忆在社会交往中被他人接纳,体验到他人热情的被试。实验室房间的物理温度对于两者是同一的,但是不同内容的回忆却导致了不同的身体感受。加拿大心理学家Zhong & Leonardelli (2008)的实验也证实,在实验者安排的游戏中,那些被他人接纳,积极参与到游戏中的被试与那些被游戏同伴冷落和拒绝的被试相比,后者更倾向于要一杯热咖啡。似乎他人的冷落导致了冷的身体感受,因而想要热咖啡来温暖自己的身体。在Weisfeld 和Beresford(1982) 等人的实验中,回忆过去的成功事件导致被试上身更直立,而回忆过去失败的事件导致被试更加低头、塌肩。眼动实验(Barsalou,2005)也发现,当被试倾听小鸟、摩天大楼的语言描绘时,眼球会向上翻动; 而倾听有关蠕虫、大峡谷的描述时,眼球会向下翻动。思维、回忆和语言等认知过程在中影响了身体的感觉和运动系统。

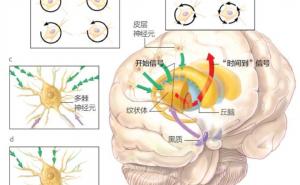

镜像神经元的发现为身心一体论提供了神经生物学的证据(叶浩生,2012)。“镜像神经元最初是使用单细胞记录法在恒河猴身上发现的。这些神经元在动物操作一个特定的动作时,或者在观察另一个体在操作同样的动作时都会变得活跃” (Michael,2011,p.185)。在观察和操作同一动作时都被激活的事实启示科学家,是否动作的执行和动作的理解涉及的都是同一神经生理机制?如果答案是肯定的,则意味着作为认知过程的理解与身体的运动系统存在着直接的联系,也意味着认知过程与身体运动是一体化的关系。

根据传统的理解,认知涉及的是中枢神经系统对感觉输入信息的加工、提取、匹配和储存等过程,身体的运动系统只是执行中枢的指令,运动系统对中枢加工过程本身没有直接的影响。符号加工认知心理学提出了一个信息加工的“三明治模型”,即感觉系统提供信息的输入,运动系统执行中枢的信息指令。这两个“面包片”中间夹着一个“肉片”,即中枢信息加工系统。中枢加工系统除了从感觉系统提取信息输入和向运动系统发出动作指令外,不会受到感觉和运动系统的任何制约。以这样一种方式理解认知过程,则作为认知过程的理解和判断与运动系统无关,在神经生理机制上两者应该受不同的大脑皮层区域控制。

但是镜像神经元的发现对信息加工的“三明治模型”提出了严峻挑战。如果一个神经细胞在执行某个指向目标的动作时可被激活,在观察其他个体执行同样的动作时也会被激活,那么可能的解释就是动作的理解和动作的执行启用的是同一神经生理机制。为了验证这一点,科学家进一步进行了实验。恒河猴究竟是对动作的物理特征作出反应,还是对动作的意义作出反应?实验者这样安排了实验情境: 让恒河猴观察实验者用手抓握食物,但是在抓握动作的后半段,实验者手部的动作被挡板遮蔽了。在一种条件下,猴子知道挡板后没有食物,在另一种条件下,猴子知道挡板后有食物的存在。结果发现,当猴子知道挡板后有食物时,即使没有看到实验者的手部抓握食物的动作,恒河猴的镜像神经元也被强烈的激活(Umilta et al.,2001)。这说明镜像神经元是对动作的意义作出反应,说明恒河猴理解了动作的意义。随后的一些研究证实在人的大脑皮层运动区域也存在着镜像神经系统,发挥着与动物身上镜像神经元同样的作用。

“镜像神经元重新解释了运动系统在中枢神经系统总体图式中的作用,对于超越心智与身体、思想与行动的分裂具有特别重要的意义” (Garbarini& Adenzato,2004,p.105)。镜像神经元及其表现在人身上的镜像神经系统证明大脑皮层的感觉运动区域在动作执行和动作观察、计划、理解过程中扮演着同样,甚至是同一角色。人类的概念形成、语言理解、、模仿等心智过程都与镜像神经系统的功能有关。这也强有力证明了心智过程与身体的感觉运动系统有着紧密联系。认知是具身的,心智与身体是一体化的过程。

参考文献

Barsalou,L. W. (2005). Situated conceptualization. In H.Cohen & C. Lefebvre (Eds.),Handbook of categorizationin cognitive science (pp. 619–650). St Louis: Elsevier.

Cartmill,E.,Beilock,S.,& Godin-Meadow,S. (2012). A wordin the hand: Action,gesture and mental representation inhumans and non-human primates. PhilosophicalTransactions of the Royal Society,367,129–143.

Casasanto,D. (2011). Different bodies,different minds: Thebody specificity of Language and thought. PsychologicalScience,20(6),378–383.

Cohen,R. L. (1981) On the generality of some memory laws.Scandinavian Journal of Psychology,22,267–81.

Dempsey,L.,& Shani,I. (2012). Stressing the flesh: Indefense of strong embodied cognition. Philosophy andPhenomenological Research,80(1),1–28.

Gallagher,S.,& Zahavi,D. (2008). The phenomenologicalmind: An introduction to philosophy of mind and cognitivescience. Routledge: Taylor & Frances Group.

Garbarini,F.,& Adenzato,M. (2004). At the root of embodiedcognition: Cognitive science meets neurophysiology. Brainand Cognition,56,100–106.

Gibbs,R. (2006). Embodiment and cognitive Science.Cambridge: Cambridge University Press.

Hamilton,E.,& Cairns,H. (1961). Plato: The collectedDialogues. Princeton,NJ: Princeton University Press.Hung I. W.,& Labroo,A. A. (2011). From firm muscles tofirm willpower: Understanding the role of embodiedcognition in self-regulation. Journal of Consumer Research,37,1046–52.

Hurtienne,J. (2009). Cognition in HCI: An ongoing story.Human Technology,5(1),12–28.

Johnson,M. (2006). Mind incarnate: From Dewey to Damasio.Dadalus Summer,46–54.

Koch,S.,Holland,R. W.,Hengstler,M.,& Knippenberg,A.(2011). Body locomotion as regulatory process.Psychological Science,20(5),549–550.

Lakoff,G.,& Johnson,M. (1980). Metaphors we live by.Chicago: University of Chicago Press.

Li,Q. W. (2008). Cognitive revolution and second-generationcognitive science. Acta Psychologica Sinica,40(12),1306–1327.

[李其维. (2008). “认知革命”与”第二代认知科学” 刍议. 心理学报,40(12),1306–1327.]

Merleau-Ponty,M. (1962). Phenomenology of perception.London: Routledge & Kegan Paul.

Michael,J. (2011). Four models of the functional contributionof mirror systems. Philosophical Explorations,14(2),185–194.

Rowlands,M. (2009). The mind-body problem. In W. P. Banks(ed.),Encyclopedia of consciousness. St Louis: ElsevierInc.Shapiro,L. (2011). Embodied cognition. New York:Routledgd.Umilta,M. A.,Kohler,E.,Gallese,V.,Fogassi,L.,Fadiga,L.,Keysers,C.,& Rizzolatti,G. (2001). I know what you aredoing: A neurophysiological study. Neuron,31,155–165.

Van den Bergh,O.,Vrana,S.,& Eelen,P. (1990). Letters fromthe heart: Affective categorization of letter combinations intypists and nontypists. Journal of Experimental Psychology:Learning,Memory,and Cognition,16,1153–1161.

Varela,F. Thompson,E.,& Rosch,E. (1991). The embodedmind. Cambridge,MA: MIT Press.

Weisfeld,G. E.,& Beresford,J. M. (1982). Erectness ofposture as an indicator of dominance or success in humans.Motivation and Emotion,6(2),113–131.

Wilson,A. and Foglia,L.(2011). "Embodied Cognition",TheStanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2011 Edition),http://plato.stanford.edu/cgi-bin/encyclopedia/archinfo.cgi?entry=embodied-cognition

Ye,H. S. (2011). Embodied cognition: A consideration fromtheoretical psychology. Acta Psychologica Sinica,43(5),589–598.[叶浩生. (2011). 有关具身认知思潮的理论心理学思考. 心理学报,43(5),589–598.]

Ye,H. S. (2012). The Mirror neurons: Neural biologicalevidences for the embodiment of cognition. PsychologicalExploration,32(1),3–7.

[叶浩生. (2012). 镜像神经元: 认知具身性的神经生物学证据. 心理学探新,32(1),3–7.]

www.nmgpsy.com内蒙古心理网